頻出英熟語500 / 例文・和訳 / 選択問題 - 未解答

英熟語を使った英文を読み、それに対応する日本語の文章を選ぶ問題です。

-

それまでは手元にあった。

-

順番待ちの行列で何時間も待った。

- 品詞分類: 慣用的な前置詞句(prepositional phrase)

- 活用形: 「on the market」という表現自体には動詞の活用のような変化形はありません。ただし “be on the market,” “put (something) on the market,” “come onto the market” など、文脈によって動詞部分が変化します。

- 関連する表現例:

- put (something) on the market (売りに出す → 動詞 + 前置詞句)

- come on the market (出回り始める → 動詞 + 前置詞句)

- B2(中上級): 日常会話に加えて、ビジネスやニュースなどで流通経済や製品の売買情報を理解するために使われる表現として、少し高度なレベルといえます。

- on: ~の上に(接触)、または(媒体や状況を示して)~に

- the market: 市場

- market (名詞): 市場

- marketing (動名詞/名詞): マーケティング

- marketable (形容詞): 市場価値がある、売り物になる

- put something on the market

→ (物を)売りに出す - come onto the market

→ 市場に出回り始める - off the market

→ 売りに出されていない、(恋愛的に)既に相手がいる - bring something to market

→ (新製品などを)市場に投入する - real estate market

→ 不動産市場 - current market price

→ 現在の市場価格 - black market

→ 闇市場 - buyer’s market

→ 買い手市場(買い手に有利な状況) - seller’s market

→ 売り手市場(売り手に有利な状況) - job market

→ 就職市場 - 語源: “market” はラテン語の “mercatus”(売買、市場)に由来するとされ、「取引の場」を指すようになりました。

- 歴史的背景: 中世ヨーロッパにおいて、町の広場(マーケット)で商品が売買されていたことから、その「市場に【商品が置かれる】」感覚が派生して、“on the market” は「今売りに出ている」という意味を持つようになりました。

- 使用上のニュアンス:

- ビジネスシーンでは新製品や株式などの売買を指す実務的な表現。

- カジュアルには「誰かが恋人募集中」を示す場合にも使う(「彼は今フリーだよ」→ “He’s on the market.”)。

- 対象が「公式に売買可能な状態である」ことをしっかり強調するフレーズなので、比較的普遍的なシーンで使われます。

- ビジネスシーンでは新製品や株式などの売買を指す実務的な表現。

- 文法的特徴:

- 「on + the market」の前置詞句は、be動詞などの補語(補足説明の部分)として使われ、「~が市場に出ている」「~が購入可能な状態になっている」ことを表します。

- 他動詞の目的語としては「put+目的語+on the market」の形でよく用いられます。

- 「on + the market」の前置詞句は、be動詞などの補語(補足説明の部分)として使われ、「~が市場に出ている」「~が購入可能な状態になっている」ことを表します。

イディオム / よくある構文:

- (Something) is on the market.

- 例: The house is on the market. (その家は売りに出されています)

- 例: The house is on the market. (その家は売りに出されています)

- put (something) on the market

- 例: They decided to put their car on the market. (車を売りに出すことに決めた)

- 例: They decided to put their car on the market. (車を売りに出すことに決めた)

- come onto the market

- 例: A new smartphone has come onto the market. (新しいスマホが市場に出た)

- (Something) is on the market.

フォーマル/カジュアル: どちらでも使いやすい万能表現です。

可算/不可算: 「the market」は特定の「市場」を指すため単数として扱われるのが一般的ですが、文脈により「markets」となることはあります(ただし “on the markets” のように複数形での使用はまれ)。

- “Our house has been on the market for six months, but no one seems interested.”

(うちの家、6か月も売りに出してるのに、誰も興味を示さないんだよね。) - “I heard Lisa is on the market again. She broke up with her boyfriend.”

(リサがまたフリーらしいよ。彼氏と別れたんだって。) - “That limited-edition album is finally on the market!”

(あの限定版のアルバムがやっと売りに出たよ!) - “We plan to put our new software on the market next quarter.”

(私たちは来四半期に新しいソフトウェアを売り出す予定です。) - “Once the product is on the market, we’ll gather customer feedback for improvement.”

(製品が市場に出回ったら、改善のために顧客からのフィードバックを収集します。) - “They removed the faulty batches from the shelves, so it’s no longer on the market.”

(欠陥のあるバッチを棚から下ろしたので、もう市場には出回っていません。) - “The study analyzes how new technologies are introduced on the market and the factors influencing their adoption.”

(その研究は、新しい技術がどのように市場に投入され、導入を左右する要因は何かを分析しています。) - “According to the economic model, a surge in demand will naturally drive up the price of goods on the market.”

(経済モデルによれば、需要の急上昇は自然に市場価格を押し上げるとされています。) - “The researchers noted a significant lag in how new medications reach patients even after they are on the market.”

(研究者たちは、新薬が市場に出たあとでも患者の手に届くまでに大きな時間差があることを指摘しました。) 類義語

- for sale(売り物として出されている)

- “This car is for sale.”/「この車、売ってます。」

- “on the market” が公に市場に出回っていることを強調するのに対し、「for sale」は単純に「何かを売りたい」状態を示す。

- “This car is for sale.”/「この車、売ってます。」

- available(利用・入手可能)

- “Is that model still available?”/「そのモデル、まだ手に入る?」

- より広範な意味で「利用可能」を表す。買う以外の意味でも使える。

- “Is that model still available?”/「そのモデル、まだ手に入る?」

- for sale(売り物として出されている)

反意語

- off the market:市場に出ていない(売り手が引っ込めた、あるいは完売済み)、または恋愛的に「(誰かと付き合っていて)フリーじゃない」の意味。

発音記号(IPA)

- イギリス英語(RP): /ɒn ðə ˈmɑː.kɪt/

- アメリカ英語: /ɔn ðə ˈmɑɹ.kɪt/ または /ɑn ðə ˈmɑɹ.kɪt/

- イギリス英語(RP): /ɒn ðə ˈmɑː.kɪt/

アクセント: “market” の第一音節 “mar-” に強勢がきます。

よくある間違い:

- “on” の発音が弱くなりやすいため /ən/ と聞こえる場合がある。

- “market” は /mæɹ-/ と発音しないよう注意(特にアメリカ英語での /ɑɹ/ の音の違い)。

- “on” の発音が弱くなりやすいため /ən/ と聞こえる場合がある。

「in the market」との混同

- “I’m in the market for a new laptop.” は「新しいラップトップを買う気がある」=買い手側のスタンス。

- “It’s on the market now.” は「それは売りに出されている」=売り手側の状態を強調。

- “I’m in the market for a new laptop.” は「新しいラップトップを買う気がある」=買い手側のスタンス。

「on sale」との混同

- “on sale” は値下げされたりセール中である場合などに使う。

- “on the market” は「単純に市場に出ている」だけであって、必ずしも値下げされているわけではない。

- “on sale” は値下げされたりセール中である場合などに使う。

スペリングミス

- “market” を “markit” や “maket” と誤記しないように注意。

試験対策

- TOEICや英検でも「製品やサービスが売りに出る」場面が出題されることがあり、「on the market」「put on the market」「off the market」などがビジネス分野で問われる可能性があります。

- 「市場に“乗っかってる”イメージ」で “on the market” と覚えるとわかりやすいです。

- 具体的に「家が市場にポンと置いてあって、みんなに見られている」イメージを思い浮かべると「買える状態なんだな」と連想しやすくなるでしょう。

- また、「in the market」と比較して「自分が中に(in)入って選ぼうとしているのか」「何かが上に(on)置かれて売り出されているのか」をイメージするのもオススメです。

-

彼は昼食のために立ち止まる前に、しばらく続けた。

-

アイデアがすごいものに変わった。

- Third party: someone or something that is not one of the two main parties involved in a situation; an external entity.

- サードパーティ: 当事者(=関係している人/組織)ではない第三者のことです。関係者ではないけれども、取引・議論・契約などで外部から加わる存在や企業を指します。日常的にもビジネスや法律の文脈でも、「第三者の視点」「外部業者」などを表す時に使われます。

- フレーズのため、動詞のように活用はしません。

- 形容詞的に使う場合は「third-party software」「third-party opinion」のように「third-party + 名詞」で表す形も一般的です。

- 形容詞的用法: third-party → 「third-party agreement(第三者契約)」「third-party application(サードパーティ製アプリ)」など。

- B2(中上級): ビジネスや法律の場面で頻出の専門的な表現を理解し始めるレベル。

語構成

- “third” + “party” という2つの単語の組み合わせです。

- “third” は「3番目の」、「第三の」という意味。

- “party” は「パーティー」の意味もありますが、契約や政治などで使う場合は「当事者」という意味になります。

- “third” + “party” という2つの単語の組み合わせです。

関連語・派生語

- third-party liability(第三者に対する責任)

- third-party vendor(外部ベンダー)

- third-party liability(第三者に対する責任)

よく使われるコロケーション(共起表現)10選

- third-party vendor(サードパーティの販売業者)

- third-party supplier(サードパーティの供給業者)

- third-party software(サードパーティ製ソフトウェア)

- third-party opinion(第三者の意見)

- third-party mediation(第三者による調停)

- third-party interference(第三者の干渉)

- third-party claim(第三者からの申し立て)

- third-party verification(第三者による検証)

- third-party insurance(第三者保険)

- third-party beneficiary(第三者受益者)

- third-party vendor(サードパーティの販売業者)

- 語源

- 「third(3番目)」+「party(当事者)」の意味が組み合わさり、もともとは契約法や法律文書で「当事者でない第三番目の存在」を指し示す言葉として使われてきました。

- 「third(3番目)」+「party(当事者)」の意味が組み合わさり、もともとは契約法や法律文書で「当事者でない第三番目の存在」を指し示す言葉として使われてきました。

- 歴史的背景・使用

- ビジネスや法律の文書、取引時の契約書によく見られます。

- ビジネスや法律の文書、取引時の契約書によく見られます。

- ニュアンスや使用時の注意

- 第三者が「客観的に関わっている」「中立的である」イメージを強調する場合に用いられます。

- ビジネス文脈では、「外部企業」「外部サービス」を指す意味も多いです。

- 口語よりもやや文章的/フォーマルな印象がありますが、IT業界などでは日常的にも幅広く使われています(例: “third-party apps” としてスマホの純正以外のアプリを指す)。

- 第三者が「客観的に関わっている」「中立的である」イメージを強調する場合に用いられます。

- 名詞句としての使用

- “a third party” / “the third party” / “any third party” など、可算扱いで表現することが多いです。

- “a third party” / “the third party” / “any third party” など、可算扱いで表現することが多いです。

- 形容詞的な使用(ハイフン付きが多い)

- “third-party + 名詞” で「外部の」「第三者の」という意味になる。

- 例: third-party contract, third-party vendor, third-party opinion など。

- “third-party + 名詞” で「外部の」「第三者の」という意味になる。

- フォーマル度

- 法律文書、ビジネス文書で一般的。会話で使うと少しフォーマルですが、業界によっては通常会話にも登場します。

- 法律文書、ビジネス文書で一般的。会話で使うと少しフォーマルですが、業界によっては通常会話にも登場します。

- “We decided to ask a third party for an unbiased opinion.”

- 私たちは公平な意見を得るために第三者にお願いすることにしたんだ。

- 私たちは公平な意見を得るために第三者にお願いすることにしたんだ。

- “I don’t want to get involved, so maybe we should find a third party to help.”

- 俺は巻き込まれたくないから、第三者に助けてもらうほうがいいかも。

- 俺は巻き込まれたくないから、第三者に助けてもらうほうがいいかも。

- “Let’s have a third-party mediator join and settle things peacefully.”

- 第三者の仲介者に入ってもらって、平和的に解決しようよ。

- “We will hire a third-party vendor to handle customer support.”

- カスタマーサポートを担当するために、私たちは外部ベンダーを雇うつもりです。

- カスタマーサポートを担当するために、私たちは外部ベンダーを雇うつもりです。

- “According to the contract, any disputes must be resolved by a third party.”

- 契約によると、紛争はすべて第三者によって解決しなければなりません。

- 契約によると、紛争はすべて第三者によって解決しなければなりません。

- “We received a third-party opinion on the new project to ensure objectivity.”

- 新プロジェクトの客観性を確保するために、第三者の意見を取り入れました。

- “In contract law, a third party is a person who is not a party to the contract but is affected by it.”

- 契約法において、第三者とは契約の当事者ではないが影響を受ける人物のことです。

- 契約法において、第三者とは契約の当事者ではないが影響を受ける人物のことです。

- “A third party can sometimes claim benefits under a contract if recognized as a third-party beneficiary.”

- 第三者受益者として認められる場合、第三者は契約から利益を請求できることがあります。

- 第三者受益者として認められる場合、第三者は契約から利益を請求できることがあります。

- “The study was validated by a reputable third-party organization.”

- その研究は信頼できる外部機関によって検証されました。

- outsider(部外者)

- よりカジュアルに「関係者ではない人」を指す語。第三者としてフォーマルに言う場合は “third party” のほうが一般的。

- よりカジュアルに「関係者ではない人」を指す語。第三者としてフォーマルに言う場合は “third party” のほうが一般的。

- external party(外部の当事者)

- 「外部の」(external) というニュアンスを強めに出す表現。ややビジネス・法律寄り。

- 「外部の」(external) というニュアンスを強めに出す表現。ややビジネス・法律寄り。

- independent party(独立した第三者)

- 中立性・独立性を強調する場合に使われる。

- 明確な反意語としては “primary party” や “direct party” などが挙げられますが、あまり一般的な言い方ではありません。法律文書では “the contracting parties”(契約当事者)などが反対の立ち位置になります。

発音記号 (IPA)

- アメリカ英語: /ˌθɝːd ˈpɑːrti/

- イギリス英語: /ˌθɜːd ˈpɑːti/

- アメリカ英語: /ˌθɝːd ˈpɑːrti/

強勢(アクセント)

- 「third」の “th” 音で舌先を前歯に軽く当てて発音し、強勢は単語全体では “par” の部分に少し置かれやすい(party の第一音節)。

- “third” は無声音 “th” /θ/ に注意しましょう。

- 「third」の “th” 音で舌先を前歯に軽く当てて発音し、強勢は単語全体では “par” の部分に少し置かれやすい(party の第一音節)。

よくある間違い

- “th” を 「サ」や「ス」で発音してしまう。

- アメリカ英語は “party” の “t” がフラップ気味(d音に近い)になることがある点。

- “th” を 「サ」や「ス」で発音してしまう。

- 「third party」を一語として書かないように注意しましょう(辞書などでは “third-party” とハイフンでつながった形容詞表記もあり)。

- “party” は「パーティー(宴会)」のイメージが強いですが、法律文書などでは「当事者」の意味があることを理解しておきましょう。

- TOEICやビジネス英語の文書において「third-party vendor」「third-party provider」などが出てくることがあります。IT業界では「third-party apps」も頻出です。

- “third” =「第三の」、そこから「当事者以外の第三者」とイメージすると覚えやすいです。

- 「パーティー=宴会」の方で覚えると紛らわしいので、「契約上の当事者」の意味があると意識しておくと混同しづらいでしょう。

- 例えばゲームで「third-person view(第三者視点)」があるのと似ていて、「二人(当事者)ではない外側の視点としての存在」が “third party” という覚え方をするとイメージしやすいです。

-

変わったジャズの曲を弾くんだ

-

その間にも、私は作業を続けていきたいと思います。

- little は形容詞・副詞として用いられます(例: “He has little money.”など)。

- more は much/many の比較級として用いられます(例: “He has more money than me.”など)。

- little: 「少ない」「小さい」「ほとんど~ない」という意味を持つ形容詞・副詞

- more: “much/many” の比較級

- than: 比較を示す前置詞/接続詞

- nothing more than: 「~にすぎない」

- hardly more than: 「ほぼ~に近い」

- barely more than: 「かろうじて~を上回る」

- little more than a child(子供同然)

- little more than a beginner(初心者も同然)

- little more than an excuse(言い訳同然)

- little more than a formality(形式的なものにすぎない)

- little more than a rumor(ほぼ単なる噂にすぎない)

- little more than a guess(推測同然)

- little more than a coincidence(偶然にすぎない)

- little more than an oversight(見落としにすぎない)

- little more than a token gesture(ほんの形だけの行為)

- little more than a placeholder(仮のものにすぎない)

- little は古英語の lytel に由来し、「小さい」「僅かな」という意味を持った言葉です。

- more は ma, mare といった比較級の形から派生してきました。

- than は比較構文を表すのに古くから用いられてきた接続詞/前置詞です。

- 口語・文章: 両方でよく使われます。カジュアルよりは少し落ち着いた表現ですが、日常の会話でも自然に登場します。

- 感情的な響き: 相手を少し否定的に見るニュアンスや「まだ在るべきレベルに達していない」という捉え方を含む場合が多いです。

- “(S) + be + little more than + (名詞/形容詞)”

例: “He is little more than a beginner.” - “(S) + amount to + little more than + (名詞)”

例: “Their plan amounts to little more than a wishful idea.” - “little more than a pipe dream”: 「ほとんど夢物語にすぎない」

- “little more than skin and bones”: 「ほとんど骨と皮だけ(やせ細っている)」

- 他の比較表現「no more than」「not more than」と混同しないよう注意が必要。

- “little” と “a little” は意味が変わる(“little” はほとんどないことを表す一方、“a little” は少しあることを表す)。ただし “little more than” は固定表現のため、「little」のままで使われるのが一般的。

- “He’s little more than a kid if you ask me.”

(私から見れば、彼は子供同然だよ。) - “That threat is little more than big talk.”

(あの脅し文句はほとんどただの大口叩きだよ。) - “Her apology sounded like little more than an excuse.”

(彼女の謝罪はただの言い訳みたいに聞こえたよ。) - “This proposal is little more than a formality unless they invest serious funds.”

(まとまった資金を投入しない限り、この提案は形だけのものにすぎません。) - “The partnership was little more than a marketing ploy.”

(その提携はほとんどマーケティングの策略にすぎなかった。) - “His contribution turned out to be little more than a single idea.”

(彼の貢献は結局、ひとつのアイデアだけにすぎなかった。) - “The hypothesis remains little more than a speculative theory.”

(その仮説は推測の域を出ないままだ。) - “His publication was little more than a summary of existing data.”

(彼の論文は既存のデータの要約にすぎなかった。) - “Their study offers little more than anecdotal evidence.”

(彼らの研究は状況証拠にすぎないものだ。) - barely(かろうじて)

例: “He could barely pass the exam.”(本当にギリギリ合格した)

→ 「ほとんど~ない」という点で近い。 - hardly(ほとんど~ない)

例: “He is hardly more than a beginner.”(初心者にすぎないと言ってもいい)

→ “little more than” と非常に近いニュアンス。 - merely / only(単に)

例: “He is merely a child.”(彼は単なる子供だ)

→ 「単なる~」を強調。 - much more than(はるかに~以上)

例: “He is much more than a beginner.”(彼は初心者というレベルを大きく超えている)

→ 意味の方向が逆。 - IPA(米国英語): /ˈlɪt̬.əl mɔːr ðæn/

- IPA(英国英語): /ˈlɪt.əl mɔː ðæn/

- 「liddle」のように “t” を曖昧に発音してしまう。

- “than”を “then” (/ðen/) と混同してしまう。

- スペルミス: “littel” や “littele” などの誤り。

- 「a little more than」と「little more than」を混同: “a little more than” は「もう少し~以上」という肯定的なニュアンスが強まる場合もある一方、「little more than」は「ほとんど~と変わらない」というやや否定的なニュアンス。

- 「no more than」(「~にすぎない」)や「not more than」(「多くても~」)など、似た構文との混同に注意。

- “little more than” = “ほとんど + 同じレベル” というイメージ。

- たとえば “a child” がイメージされるなら「まだ子供と変わらない程度」というふうにビジュアルで覚えると理解しやすいです。

- 「little」の “litt” → “ちっちゃい”、「more than」(~より大きい)とセットにすると「ちょっと大きいかな……でも実際ほとんど変わらないよ」という印象を思い浮かべると覚えやすいでしょう。

-

夕食前に少し鍛えるのが好きです。

-

彼を愛していないわけではありません。

- B2(中上級): 理由・条件・仮定など少し込み入った話題を理解して、条件文などを的確に使い分けられるレベル。

- この表現は“in + the + event”という単純な前置詞句の形で、特別な接頭語や接尾語はありません。

- “event”(出来事)を使用した慣用的な表現です。

- “in the event that …” (…という事態が起きた場合には)

- “in the event of …” (…が起きた場合には)

- 似たフレーズに “in case” (念のため、万が一) がありますが、文法上の使い方は微妙に異なります。

- in the event that it rains → 万が一雨が降った場合には

- in the event of an emergency → 緊急事態の場合には

- in the event of a fire → 火災が発生した場合には

- in the event of failure → 失敗した場合には

- in the event of a power outage → 停電の場合には

- in the event you need assistance → もし助けが必要なときには

- in the event you can’t attend → もし参加できない場合には

- in the event you are late → もし遅刻する場合には

- in the event something goes wrong → 何か問題が起きた場合には

- in the unlikely event → 起こりそうにないものの、万が一の場合には

- “event” は「出来事」や「行事」を意味し、“in the event” は本来「その出来事が起きた場合に」という直訳的な構造から来ています。

- 歴史的には「万が一の出来事を想定する」というニュアンスで、法律やビジネス文書など、ややフォーマルな場面で用いられることが多いです。

- カジュアルな口語では “if” や “in case” で置き換えられることもあります。やや硬い表現なので、フォーマルな文書やオフィシャルな場面で特に使われることが多いです。

- “in the event that + S + V” の形で「SがVする(万が一の)場合には」という条件表現になります。

- “in the event of + 名詞/名詞句” で「〜の場合には」という表現になります。

- 接続詞として機能する場合は、ややフォーマルな文書や契約書などにもよく見られます。

- カジュアル/フォーマル: “in case” は日常会話でもよく使われる一方で、“in the event (that/of)” は正式度が高めです。

“In the event that you can’t find the place, just give me a call.”

- 「もし場所がわからない場合には、電話してね。」

“Let’s bring an umbrella in the event it starts raining.”

- 「雨が降り出したときのために、傘を持っていこう。」

“Take some cash with you in the event your credit card doesn’t work.”

- 「クレジットカードが使えない場合に備えて、現金を持っていきなよ。」

“In the event that the client requests changes, please notify the project manager immediately.”

- 「クライアントが変更を求める場合には、ただちにプロジェクトマネージャーに連絡してください。」

“We have a backup plan in the event of system failure.”

- 「システム障害が起こった場合に備えて、バックアッププランがあります。」

“In the event of a scheduling conflict, contact HR for assistance.”

- 「スケジュールが重複する場合には、人事に連絡してサポートを受けてください。」

“In the event of conflicting results, researchers must verify the data through further tests.”

- 「結果に相違がある場合には、研究者は追加テストでデータを検証しなければなりません。」

“The study outlines emergency procedures in the event that an outbreak occurs.”

- 「この研究では、ある事象が発生した際の緊急対応手順をまとめています。」

“In the event of ethical concerns, the committee is required to convene for a review.”

- 「倫理的懸念が生じた場合には、委員会がレビューのために招集される必要があります。」

in case(万が一に備えて)

- “in the event” よりもカジュアルで日常的。

- 例: “Take an umbrella in case it rains.” (念のため傘を持っていく)

- “in the event” よりもカジュアルで日常的。

if(もし〜なら)

- より汎用的でカジュアル。条件文として幅広い状況で使われる。

- 例: “If it rains, I’ll stay home.”

- より汎用的でカジュアル。条件文として幅広い状況で使われる。

should(仮定条件)

- “Should it rain, the event will be canceled.” のように、仮定を文頭に置くフォーマルな言い方。

- 直接の反意語は存在しませんが、条件を表す文を否定する際は “unless” のような形が使われることがあります。

- 例: “Unless it rains, the event will be held outdoors.” (雨が降らない限り、屋外で開催)

- IPA: /ɪn ði ɪˈvɛnt/

- アメリカ英語・イギリス英語で大きな違いはありませんが、“event” の /ɛ/ の音が場合によっては /e/ に近く聞こえることもあります。

- アクセント: “in the e•VENT”. 「event」の第二音節 “vent” に強勢がきます。

- よくある間違い: “event” を /ˈiːvənt/ としがちな場合がありますが、正しくは /ɪˈvɛnt/ です。

- “in the event” と “in case” を混同しがちです。どちらも「もしもの場合に」という意味を含みますが、

- “in the event (that)” はフォーマルかつ、特定の出来事が起きた場合に焦点を当てる。

- “in case” は「予防目的・念のために」を示すことが多い。

- “in the event (that)” はフォーマルかつ、特定の出来事が起きた場合に焦点を当てる。

- このフレーズは特に、契約書、法的文書、ビジネス文書などで用いられます。TOEICや英検などで、条件を表すフレーズとして出題される可能性もあります。

- “in the event” → 「その出来事の中で」という発想から、「もしそんな出来事が起きたら」というイメージを結びつけると覚えやすいです。

- フォーマルさを連想するために「契約書の一文にあるイメージ」とセットで覚えるとよいでしょう。

- “in case” は日常的、“in the event” はフォーマル寄り、と使い分けるイメージを持つと混同を防ぎやすいです。

-

今のところは安定しているようです。

-

それがここに来た理由のようなものだ

- 副詞句なので、動詞のような活用はありません。また名詞や形容詞のように複数形・比較級・最上級などもありません。

- “present” (形容詞) – 例: “the present situation”(現在の状況)

- “presently” (副詞) – “soon”または「まもなく」として使われる場合があり、時に「現在」という意味で使われることもありますが、少し混同しやすい語です。

- 日常的な文脈でも使われる比較的頻出の表現で、フォーマルな書き言葉でも登場します。

- at: 前置詞(〜に、〜で)

- present: もともとは形容詞や名詞で「現在(の)」「出席している」「プレゼント」などの意味を持ちますが、“at present” では「今のところ」「現時点で」という意味に固定された句として機能します。

- present (名詞) → “the present” は「現在」、contextにより「プレゼント」を指すことも

- presently (副詞) → 現在・すぐに

- at the moment → 同義的に「今のところ」を意味

- at present, I am …(今のところ、私は…)

- at present, the situation is …(現時点で、状況は…)

- unavailable at present(現在利用できない)

- nothing can be done at present(今のところ何もできない)

- at present, we have no plan…(現在のところ、計画はない…)

- at present, he is out of the office(現時点で、彼は席を外しています)

- at present, our sales are stable(今のところ、売上は安定しています)

- we cannot confirm it at present(今のところ確認できません)

- no improvement seen at present(今のところ改善は見られない)

- at present, it’s unclear(今のところ、不明です)

- 語源: “present” はラテン語 “praesens”(= be before, 目の前にいる)に由来し、中世英語を経て「現在の」「いま存在する」という意味を得ました。

- ニュアンス: “at present” は「現段階では」「今のところはこうである」といった、やや落ち着いたトーンで現状を述べるフレーズです。口語でも使えますが、ビジネスメールや文書でも目にする、フォーマル寄りの表現です。

- 使用時の注意点: 口語で「今のところね」という場合は “for now” や “right now” を多用することも多いですが、“at present” は少し落ち着いた響きがあることを意識しましょう。

- 副詞句(adverbial phrase)として、文頭または文中で使われます。

- フォーマル/カジュアル: ややフォーマルに寄った表現で、書き言葉やビジネスなどで多用されます。日常会話では “currently” や “right now” に置き換えられることもしばしばです。

- “at present” は単独で修飾語句として働くため、後ろに名詞を直接修飾することはできません。文全体や動詞、形容詞などを修飾するイメージです。

“At present, I’m staying with my parents until I find a new apartment.”

(今のところ、新しいアパートが見つかるまで両親と一緒に住んでいます。)“We can’t go on a trip at present because we’re saving money.”

(私たちはお金を貯めているので、今のところ旅行には行けないんだ。)“I’m not sure about the plan at present; I need more details.”

(今のところその計画についてはよくわからないんだ。もっと詳しく知る必要があるよ。)“At present, we have no intention to expand our product line.”

(現時点では、製品ラインを拡大する意向はございません。)“The company’s performance is stable at present, but we must remain cautious.”

(今のところ当社の業績は安定していますが、慎重な姿勢を保つ必要があります。)“We cannot disclose the details at present due to confidentiality agreements.”

(守秘義務のため、現時点では詳細を開示できません。)“At present, there is limited research on this phenomenon.”

(現時点では、この現象に関する研究は限られています。)“The findings suggest that at present, the theory remains unverified.”

(結果によれば、現段階ではその理論はまだ検証されていません。)“At present, further experiments are required to draw a definitive conclusion.”

(現段階では、確定的な結論を出すためにさらなる実験が必要です。)currently(現在は)

- よりカジュアルに「現時点で」を伝える言い方。

- “We are currently working on the project.” → at present でもOKだが、文体がやや異なる。

- よりカジュアルに「現時点で」を伝える言い方。

right now(今まさに)

- 日常会話で口語的。「今すぐ」「ただいま」と強い意味。

- “I’m busy right now.” → 話し言葉ではこちらが自然。

- 日常会話で口語的。「今すぐ」「ただいま」と強い意味。

at the moment(今のところ)

- “at present” とほぼ同義で、口語でも書き言葉でも比較的幅広く使える。

for the time being(当分の間)

- “at present” より少し長期的ニュアンス。「しばらくは」「当面は」という意味合いが強い。

- in the future(将来的に)

- in the past(過去に)

- “at”:/æt/(米音・英音ともにほぼ同じ。カジュアルには /ət/ のように弱まることも)

- “present”:/ˈprez.ənt/

- アクセント は前の “pre” の部分に置かれます。

- アクセント は前の “pre” の部分に置かれます。

- どちらもアメリカ英語・イギリス英語で大きな違いはありません。

- 一般的に “at present” と連ねて言うと、母音が連結してやや早口になる傾向があります。

- スペリングミス: “at presant” のように“s”の位置を間違えるケースがあります。

- “at the present” と誤用: “at the present” でも通じなくはありませんが、一般には “at present” が定型表現。

- 同音異義語: “present” (動詞) 「贈呈する」「提示する」も同綴りなので文脈をしっかり確認しましょう。

- 試験において: TOEICや英検などでは、メール文面やビジネス会話の文脈で “at present, …” が状況報告に出てくることがあります。形式に慣れておくとリスニングや読解時に理解しやすいです。

- “at present” = 「まさに“現在”という場所(present)に“at”いる」イメージ。

- “present” と “gift” が同じ単語であることを思い出すと、「いま手元にあるもの → 現在」という連想で覚えやすくなります。

- 短文を作って口に出して繰り返すことで自然に定着させましょう。

- 例: “I’m not ready to move at present.”(今のところ引っ越す準備はできていない)

-

これ以上の言い方はないと思います。

-

このグループは麻薬取引に支えられています。

- 「go」は非常に基本的な単語ですが、複数の前置詞・副詞と組み合わさることで多様な意味を形成し、学習者にとってはB1程度の理解が必要になることが多い表現です。

- To move in circles or revolve around something (e.g., The Earth goes round the Sun.)

- To visit someone briefly in their home or another place (主にイギリス英語で “go round to someone’s place”)

- To spread or circulate (e.g., A rumour is going round about him.)

- To be enough to be shared among people (e.g., There wasn’t enough cake to go round.)

- 何かの周りを回る、ぐるぐる回転する

- 例: 「The Earth goes round the Sun. (地球は太陽の周りを回る)」

- 物が回転したり、周回する意味合いで使われます。

- 例: 「The Earth goes round the Sun. (地球は太陽の周りを回る)」

- 人の家などにちょっと訪ねる

- 例: 「I’ll go round to my friend’s house later. (あとで友だちの家にちょっと寄ってみる)」

- 特にイギリス英語でよく使われる表現で、「ちょっと立ち寄る」というニュアンスです。

- 例: 「I’ll go round to my friend’s house later. (あとで友だちの家にちょっと寄ってみる)」

- 噂や情報などが広まる

- 例: 「There’s a rumour going round. (ある噂が広まっている)」

- 何かが人から人へと伝わっていく感覚です。

- 例: 「There’s a rumour going round. (ある噂が広まっている)」

- (複数の人に)行き渡るほどある

- 例: 「Is there enough food to go round? (みんなに行き渡るだけの食べ物はあるの?)」

- 分配できるほど十分あるかどうかを確認するときに使われます。

- 例: 「Is there enough food to go round? (みんなに行き渡るだけの食べ物はあるの?)」

- 原形: go

- 三人称単数形: goes

- 現在進行形: going

- 過去形: went

- 過去分詞形: gone

- 「go」という動詞は名詞化すると「a go (試し、機会)」のように使われることがありますが、「go round」は句動詞のため、他の品詞となる形は稀です。ただし、同意語として「go around」(主に米英)などのバリエーションがあります。

- go: 「行く」という意味を持つ基本動詞

- round: 「丸い」「円形の」「周りを回る」などの意味が核になっている語

- go about (着手する、取りかかる)

- go around (米英での同形表現)

- get around (動き回る、避ける、噂などが広まる)

- go round the corner → 「角を曲がる」

- go round in circles → 「堂々巡りする」

- go round to someone’s house → 「誰かの家を訪ねる」

- a rumour going round → 「噂が広まっている」

- there’s enough to go round → 「みんなに行き渡る分がある」

- go round the block → 「ブロックを一周する」

- go round the table → 「テーブルをぐるりと回る」

- pain going round → 「痛みが巡っている(広がっている)」

- go round with friends → 「友人たちと一緒に行動する」

- go round a problem → 「問題を迂回して通る」

語源:

- 「go」自体は古英語の “gān” に由来し、「移動する」や「進む」などを表す最も基本的な動詞の一つです。

- 「round」は “rond” (丸い盾) に由来するとされ、形として「丸い」「周回する」イメージが強い言葉です。

- 両者が組み合わさることで、「回る」「循環する」「寄る」といった意味が生まれ、主にイギリス英語で使い分けられています。

- 「go」自体は古英語の “gān” に由来し、「移動する」や「進む」などを表す最も基本的な動詞の一つです。

ニュアンス・使用時の注意点:

- 「go round」はややカジュアルな口語表現で、特に「人の家や場所に立ち寄る」というニュアンスで使われるのはイギリス英語圏が中心です。

- 「go around」に比べて、よりイギリス英語寄りの表記・表現と思っておくとよいでしょう。

- 「go round」はややカジュアルな口語表現で、特に「人の家や場所に立ち寄る」というニュアンスで使われるのはイギリス英語圏が中心です。

使用シーン:

- 口語的な話し言葉でよく使われる

- 友人や家族の家を「ちょっと寄る」ようなカジュアルシーン

- 噂やニュースが「広まる」場面での文章・会話

- 口語的な話し言葉でよく使われる

文法上のポイント:

- 「go round + 場所/何かの周り」 → 自動詞的に使い、目的語を直接取らない(ただし “around the house” など前置詞句は伴う)。

- 「go round + to + 人/場所」 → 「(人/場所)へちょっと立ち寄る」という意味で使う。

- 「go round + 名詞句」 → 「(複数の人に)行き渡る、回る」という意味合いで使われる場合は、非人称的に “there is/are enough ~ to go round” の構文がよく使われる。

- 「go round + 場所/何かの周り」 → 自動詞的に使い、目的語を直接取らない(ただし “around the house” など前置詞句は伴う)。

フォーマル/カジュアル:

- 一般的にカジュアルな日常会話でよく登場します。

- ビジネスシーンでは「噂が広まる」「資料が全員に行き渡る」のような文脈で使えますが、あまりフォーマルな響きではありません。

- 一般的にカジュアルな日常会話でよく登場します。

“Shall we go round to Tom’s place after dinner?”

- 「晩ごはんのあと、トムの家に寄っていかない?」

- 「晩ごはんのあと、トムの家に寄っていかない?」

“There’s a funny story going round about our teacher.”

- 「うちの先生について面白い噂が広まってるよ。」

- 「うちの先生について面白い噂が広まってるよ。」

“I’ll go round the shop on my way home and pick up some snacks.”

- 「帰り道にお店に寄って、軽いおやつを買ってくるね。」

“Is there enough equipment to go round for the entire team?”

- 「チーム全員に行き渡るだけの機材はありますか?」

- 「チーム全員に行き渡るだけの機材はありますか?」

“A rumour is going round the office about a possible merger.”

- 「合併の可能性について噂がオフィス内に広まっています。」

- 「合併の可能性について噂がオフィス内に広まっています。」

“We can’t let this critical information go round to competitors.”

- 「この重要情報が競合他社に広まるのは避けたいですね。」

“In our solar system, the Earth goes round the Sun approximately once every 365 days.”

- 「太陽系では、地球は約365日で太陽の周りを一周します。」

- 「太陽系では、地球は約365日で太陽の周りを一周します。」

“The idea that misinformation can go round rapidly in digital environments is a key research topic.”

- 「誤情報がデジタル環境で急速に広まるという考え方は、主要な研究テーマとなっています。」

- 「誤情報がデジタル環境で急速に広まるという考え方は、主要な研究テーマとなっています。」

“We must ensure that these resources go round to all members of the research group.”

- 「これらの資料が研究グループの全員に行き渡るようにしなければなりません。」

類義語

- go around (米英) → 「go round」とほぼ同じ意味。アメリカ英語圏でより一般的。

- circulate (広まる、回る) → 形式的な語で文書や噂などが「巡回する、広がる」場合に使う。

- rotate (回転する) → 天体や機械が回転する場合の堅めの表現。

- visit (訪問する) → 「go round to someone’s place」と同様に人の家を訪ねるが、より一般的な単語。

- go around (米英) → 「go round」とほぼ同じ意味。アメリカ英語圏でより一般的。

反意語

- stay put (その場にとどまる)

- remain (残る、居続ける)

- stay put (その場にとどまる)

- go round (回る) ↔ stay put (動かない)

発音記号 (IPA)

- イギリス英語 (BrE): /ɡəʊ raʊnd/

- アメリカ英語 (AmE): /goʊ raʊnd/

- イギリス英語 (BrE): /ɡəʊ raʊnd/

強勢(アクセント)の位置:

- “go” と “round” の両方にそれぞれ軽い強勢が置かれることが多いです (「ゴウ・ラウンド」のように滑らかにつながる)。

- “go” と “round” の両方にそれぞれ軽い強勢が置かれることが多いです (「ゴウ・ラウンド」のように滑らかにつながる)。

よくある発音の間違い:

- “round” を /roʊnd/ や /ruːnd/ と間違えてしまう場合。正しくは /raʊnd/ のように「アウ」の音です。

- スペル:

- 「go around」の “around” と混同することが多いので、イギリス英語では “go round” と表記されることを意識するとよい。

- 「go around」の “around” と混同することが多いので、イギリス英語では “go round” と表記されることを意識するとよい。

- 同音異義表現:

- 「round」自体は「一巡」や「ラウンド(試合のラウンド)」など名詞、形容詞、前置詞としても使われるため、文脈による意味の違いに注意。

- 「round」自体は「一巡」や「ラウンド(試合のラウンド)」など名詞、形容詞、前置詞としても使われるため、文脈による意味の違いに注意。

- 句動詞としての使い方:

- 目的語を取るかどうか、前置詞との組み合わせなど、文型に注意が必要です。

- TOEICや英検などでは、句動詞は頻出ポイントです。「噂が広まる」「物が行き渡る」などの文脈が出題されることがありますので、複数の意味をおさえておきましょう。

- “go” は「行く」、 “round” は「ぐるっと回る」イメージを結び付けて考えると分かりやすいです。

- 「go round = 円を描いている・家を回る・噂もぐるぐる回る」とイメージして覚えましょう。

- 「ROUND」のスペリングは “R + O + U + N + D” で、真ん中に “U” があるのがポイント(/raʊnd/ のイメージを思い出す)。

- 学習テクニックとしては、実際に自分の生活シーンを想定して「I’ll go round to~」など、何度も音読すると暗記にも定着しやすくなります。

-

私たちは、あるがままにそれを受け止めるようになった。

-

結果を踏まえて、研究を遅らせました。

- 「next-door」そのものが名詞化するケースは稀ですが、形容詞や副詞としても柔軟に使われます。

- 「neighbor」は名詞(隣人)の品詞として関連単語です。

- next: もっとも近いあとの、次の

- door: 扉、ドア

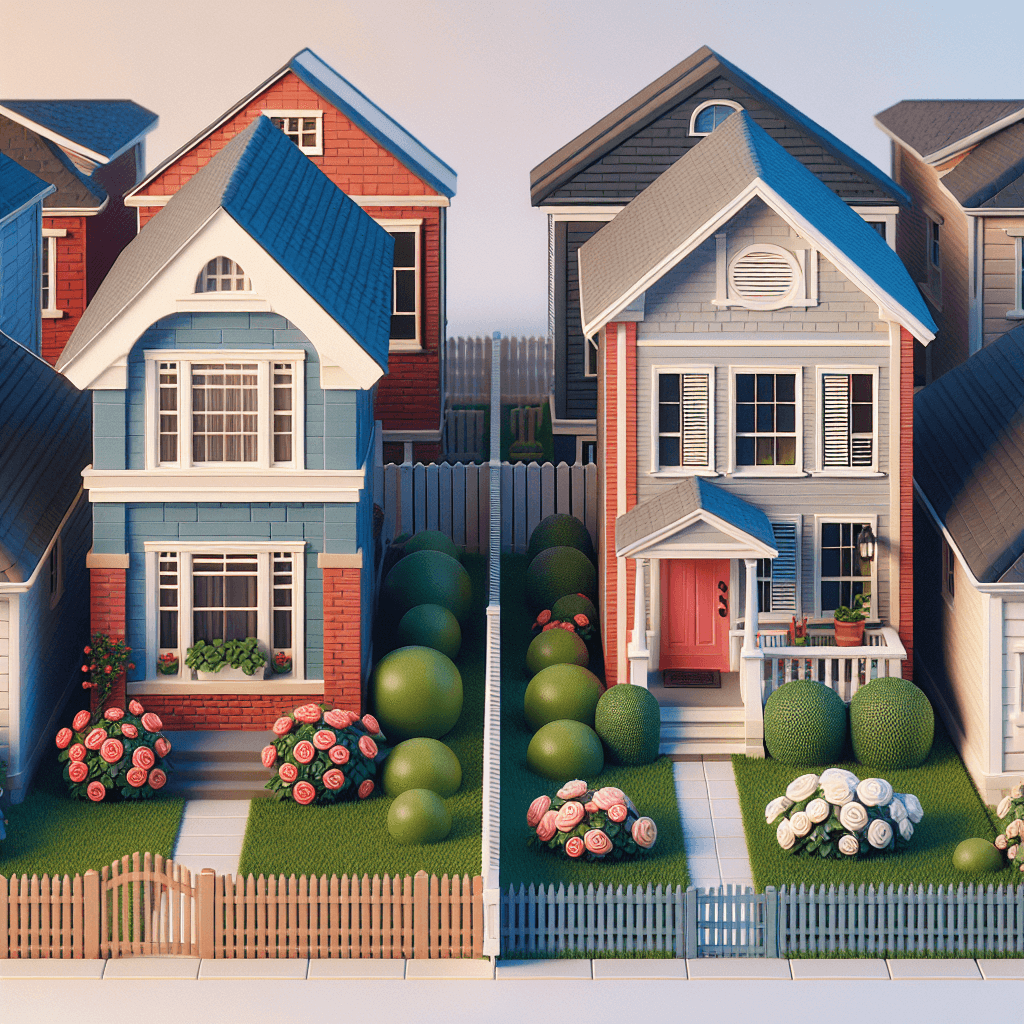

- next-door neighbor(隣の隣人)

- the house next door(隣の家)

- the room next door(隣の部屋)

- move in next door(隣に引っ越してくる)

- shop next door(隣の店)

- office next door(隣のオフィス)

- knock on the door next door(隣のドアをノックする)

- rent the flat next door(隣のアパートを借りる)

- the people next door(隣の人たち)

- go next door(隣に行く)

- 「next」は古英語の “nēah” (近い)に由来する “nēhst” が変化した形で、「もっとも近い」という意味。

- 「door」は古英語の “duru, dor” に由来し、「扉」「入口」を指す。

- 「next door」は非常にカジュアルで、日常会話でよく使われます。

- ビジネス文書などフォーマルな文体でも、単に所在地を説明したいときに使われる場合がありますが、より正式には「adjacent office」や「neighboring building」などを使うこともあります。

- 「すぐ隣」を強調し、親近感のある表現として使われることが多いです。

形容詞としての使用

- 例: “She is my next-door neighbor.”(彼女は私の隣人です)

- 「next-door + 名詞」の形で使う時にはハイフンを入れることが一般的です。

- 例: “She is my next-door neighbor.”(彼女は私の隣人です)

副詞としての使用

- 例: “He lives next door.”(彼は隣に住んでいます)

- この場合、ハイフンは不要で、文中で場所や位置を修飾する役割を果たします。

- 例: “He lives next door.”(彼は隣に住んでいます)

可算名詞/不可算名詞の概念はない

- 「next door」は形容詞/副詞として機能するので、可算・不可算の区別はありません。

イディオム的な表現

- “get along with the folks next door” →(隣の人たちと仲良くする)

- これも日常的な会話の表現でしばしば使われます。

- “get along with the folks next door” →(隣の人たちと仲良くする)

- “I just met the couple next door; they seem really nice.”

(さっき隣に住んでいるカップルに会ったんだけど、すごく感じが良かったよ。) - “Did you hear the music from next door last night?”

(昨晩、隣から音楽が聞こえなかった?) - “My parents live next door, so I visit them often.”

(両親が隣に住んでいるので、よく顔を出します。) - “Our company rented the office next door for the new team.”

(我が社は新しいチームのために隣のオフィスを借りました。) - “Please let the manager next door know we’re starting the meeting.”

(隣のマネージャーに、会議を始めることを伝えてください。) - “The conference room next door is available at 2 PM.”

(隣の会議室は午後2時から利用可能です。) - “Comparative studies were conducted in the laboratory next door.”

(比較研究は隣の研究室で行われた。) - “The library next door has an extensive collection of historical archives.”

(隣の図書館には豊富な歴史文書のコレクションがある。) - “We store the backup servers in the building next door for security.”

(セキュリティのために、隣の建物にバックアップサーバーを保管している。) - adjacent(隣接した)

- 「next door」よりフォーマルな響きで、建物や場所が隣接している状況に使われます。

- 例: “The adjacent office is under renovation.”

- 「next door」よりフォーマルな響きで、建物や場所が隣接している状況に使われます。

- neighboring(近隣の)

- 「隣接する」という意味では似ていますが、「neighboring」は「隣国」にも使えるなど、やや範囲が広い表現です。

- 例: “They are worried about a neighboring country’s economic policy.”

- 「隣接する」という意味では似ていますが、「neighboring」は「隣国」にも使えるなど、やや範囲が広い表現です。

- close by(近くに)

- 位置が近いことを意味する副詞句で、もう少し広範囲に「近い」ことを指します。

- 例: “The supermarket is close by.”

- 位置が近いことを意味する副詞句で、もう少し広範囲に「近い」ことを指します。

- far away(遠く離れた)

- 例: “He moved far away, so I don’t see him anymore.”

- next door: /ˌnekst ˈdɔːr/ (アメリカ英語) / (イギリス英語もほぼ同様)

- “next” と “door” のそれぞれに強勢が来るイメージですが、自然な会話では「next」に若干強勢が置かれることが多いです。「ドア」の部分も聞き取りやすく発音します。

- アメリカ英語: /ˌnekst ˈdɔːr/(rがはっきり発音される傾向)

- イギリス英語: /ˌnekst ˈdɔː/(語尾のrがあまり強く発音されない)

- “door”の “oo” を /u/ のように短く発音してしまう。正しくは /ɔː/ (英音ではもう少し長く、米音でも [dɔːr] が一般的)

- スペルミス

- 「nextdoor」とつなげ書きしてしまうケース。形容詞で書くときは「next-door」とハイフンを入れるのが一般的です。副詞なら分けて「next door」と書きます。

- 「nextdoor」とつなげ書きしてしまうケース。形容詞で書くときは「next-door」とハイフンを入れるのが一般的です。副詞なら分けて「next door」と書きます。

- 意味の混同

- “next door” を「次のドア」と文字通り訳してしまったり、「ドアを開ける」などの動作と混同することがあるので注意が必要です。

- “next door” を「次のドア」と文字通り訳してしまったり、「ドアを開ける」などの動作と混同することがあるので注意が必要です。

- 同音異義語との混同

- 特に目立つ同音異義語はありませんが、「next store」と聞き間違えないよう注意してください(“store”=店)。

- 特に目立つ同音異義語はありませんが、「next store」と聞き間違えないよう注意してください(“store”=店)。

- 試験対策

- TOEICや英検では「next-door neighbor」などのフレーズがリスニングで登場する可能性があります。特に「隣に住んでいる」「隣室」などの表現問題に着目してください。

- TOEICや英検では「next-door neighbor」などのフレーズがリスニングで登場する可能性があります。特に「隣に住んでいる」「隣室」などの表現問題に着目してください。

-

私にとっては常識です。

-

子供の前では何も言いたくなかったそうです。

- 品詞:

- 「something」は不定代名詞

- 「like」は前置詞または形容詞的に使われます

これらが組み合わさった「フレーズ」として機能します。

- 活用形:

- フレーズなので、動詞のような活用形はありません。

- 他の品詞になった例:

- 「like」は動詞として「好む」「〜が好きだ」の意味でも使うことがあります。(例: “I like pizza.”)

- 「something」の代わりに「anything」「nothing」など他の不定代名詞を使うと表現が変化します。(例: “anything like that?,” “nothing like that.”)

- 「like」は動詞として「好む」「〜が好きだ」の意味でも使うことがあります。(例: “I like pizza.”)

- B1(中級):「だいたいの数字・情報を伝えられるようになると便利になります。」

- B2(中上級):「口語表現で適切に使えると、より自然な会話になります。」

- 語構成:

- something = some(いくらかの)+ thing(もの)

- like = 「〜のような」「〜に似た」という意味の前置詞/接続詞/形容詞などとして使われることが多い

- something = some(いくらかの)+ thing(もの)

- 連結: 「何か(のようなもの) + みたいに / くらい」というイメージで捉えるとわかりやすいです。

- “something like ten dollars”

(だいたい10ドルくらい) - “something like this”

(こんな感じのもの) - “something like a miracle”

(奇跡のようなもの) - “it feels like something like destiny”

(何だか運命のように感じる) - “something like a hundred people”

(およそ100人程度) - “something like the truth”

(真実に近いもの) - “I’m looking for something like that.”

(そんな感じのものを探しています) - “it’s something like a compromise”

(それは妥協のようなもの) - “something like a rough draft”

(下書きのようなもの) - “something like a guideline”

(ガイドラインみたいなもの) 語源:

- “some” は古英語の “sum” に由来し、「いくらかの」という意。

- “thing” は古英語の “þing” に由来し、「物」「事柄」という意。

- “like” は古英語の “līc”(似ている)の名残を持ち、「〜のように」という意味を成す。

- “some” は古英語の “sum” に由来し、「いくらかの」という意。

ニュアンス:

- “something like” は口語的でカジュアルな表現です。

- 相手には正確ではないけれど大まかな数やイメージを与えたいときに、ソフトに伝える役割があります。

- フォーマルな文章でも使われることがありますが、正確さを求められる場面(学術文献など)では “approximately” といったより明確な単語に置き換えることも多いです。

- “something like” は口語的でカジュアルな表現です。

- 文法上のポイント:

- 「something like + 数字/名詞」の形で「〜くらい」「〜のようなもの」という意味を表します。

- インフォーマルからセミフォーマルまで幅広く使えますが、非常にフォーマルな文書では避けられる場合があります。

- 「something like + 数字/名詞」の形で「〜くらい」「〜のようなもの」という意味を表します。

- 一般的な構文例:

- “He spent something like $200 on that.”

(彼はそれに200ドルくらい使った) - “That city is something like a paradise for foodies.”

(あの街は美食家にとっては天国のようなところだ)

- “He spent something like $200 on that.”

- “I have something like five hours to finish this project.”

(このプロジェクトを終わらせるのにあと5時間くらいあるんだ。) - “Do you have something like a pen I could borrow?”

(ペンみたいなものを借りてもいいかな?) - “I’m craving something like ice cream right now.”

(今はアイスクリームみたいなものが食べたいな。) - “We’ll need something like an additional $5,000 to complete the project.”

(プロジェクト完了までに、さらに5000ドルほど必要です。) - “Could you prepare something like a draft proposal by next Friday?”

(来週の金曜までに草案のようなものを用意していただけますか?) - “We expect something like 20% growth in the next quarter.”

(来期はおよそ20%の成長を見込んでいます。) - “This experiment might take something like two weeks to show results.”

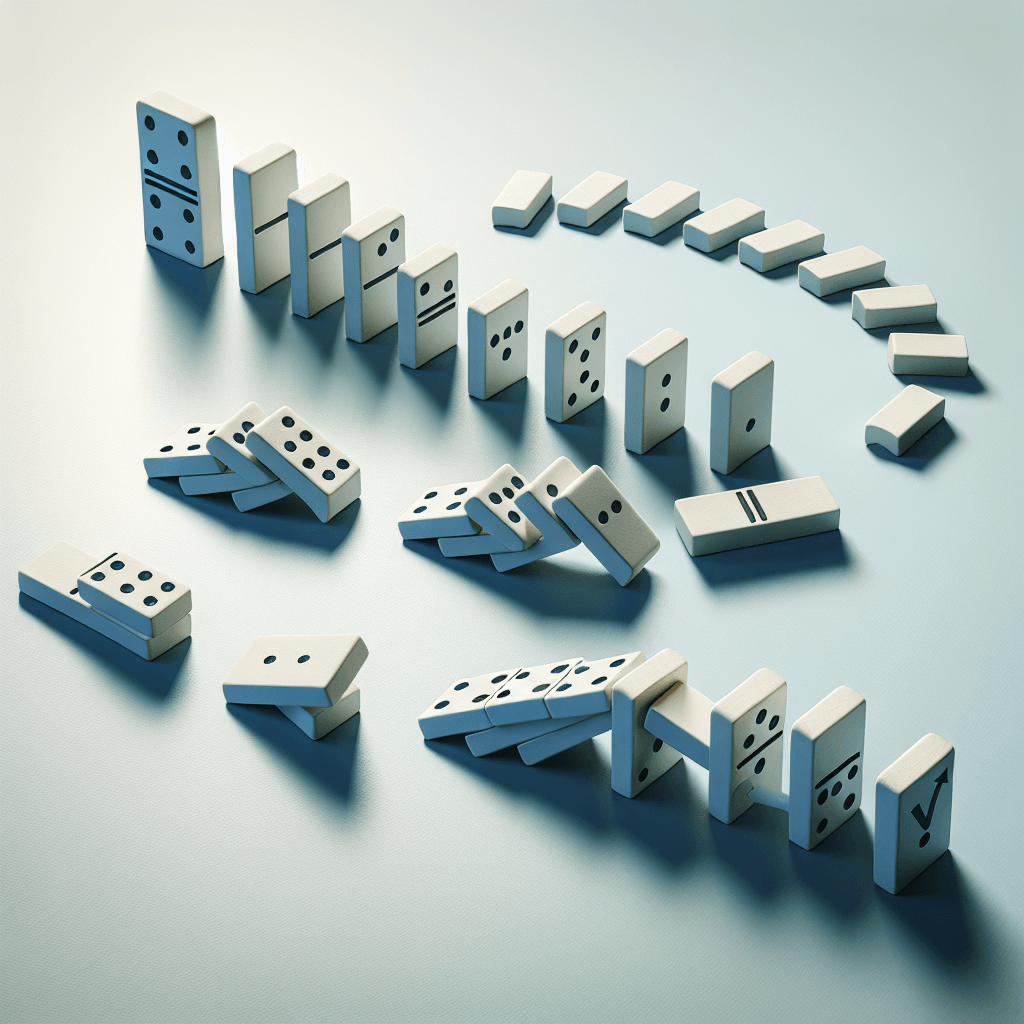

(この実験は結果が出るまでにおよそ2週間かかるかもしれない。) - “We observed something like a chain reaction under those conditions.”

(その条件下で、連鎖反応のようなものを観測しました。) - “In historical context, it functioned as something like a trade hub.”

(歴史的には、それは貿易拠点のような役割を果たしていました。) 類義語:

- “about” (およそ)

- より直接的に数値を示すときに使う。

- より直接的に数値を示すときに使う。

- “approximately” (約〜)

- “something like” よりフォーマルで学術的。

- “something like” よりフォーマルで学術的。

- “around” (〜くらい)

- “something like” とほぼ同義だが、もう少しカジュアル。

- “something like” とほぼ同義だが、もう少しカジュアル。

- “roughly” (ざっと)

- きっちりではないけど、ざっくり/大まかというニュアンスを強調。

- きっちりではないけど、ざっくり/大まかというニュアンスを強調。

- “about” (およそ)

反意語:

- 形として直接の反意語はありませんが、正確に数値や状態を示す “exactly” は曖昧さを排除する表現なので、対照的といえます。

- 発音記号(IPA):

- something like: /ˈsʌmθɪŋ laɪk/

- something like: /ˈsʌmθɪŋ laɪk/

- アクセント:

- “sómething” の “som-” にややアクセントが置かれることが多いです。

- “like” は後ろに置かれ、自然に流れていく発音になります。

- “sómething” の “som-” にややアクセントが置かれることが多いです。

- アメリカ英語とイギリス英語:

- アメリカ英語: /ˈsʌmθɪŋ laɪk/

- イギリス英語: /ˈsʌmθɪŋ laɪk/ (大きな違いはほとんどありません。細かな母音の発音やイントネーションに微差があります。)

- アメリカ英語: /ˈsʌmθɪŋ laɪk/

- よくある間違い:

- “some thing like” と区切ってしまう(書き言葉ではしないが、発音で強調を置きすぎる)と不自然に聞こえる場合があります。

- スペルミス:

- “somthing” や “somethink” などのつづり間違いがあるので注意。

- “somthing” や “somethink” などのつづり間違いがあるので注意。

- 同音異義語との混同:

- “something” と “some things” は意味が異なる (前者は「何か1つ」 後者は「いくつかの物事」)。

- “something” と “some things” は意味が異なる (前者は「何か1つ」 後者は「いくつかの物事」)。

- 試験対策:

- TOEICや英検などでは、リスニングや長文読解の中に出てきて「およそ〜」「どこか〜のようだ」といった意味で理解を必要とする場合があります。

- スピーキングでも自然に “something like 〜” が使えると表現の幅が広がります。

- TOEICや英検などでは、リスニングや長文読解の中に出てきて「およそ〜」「どこか〜のようだ」といった意味で理解を必要とする場合があります。

- 覚え方:

- “some” + “thing” = 「何か」 それに “like” = 「〜っぽい / 〜のように」・・「何かそんな感じ」というイメージ。

- “some” + “thing” = 「何か」 それに “like” = 「〜っぽい / 〜のように」・・「何かそんな感じ」というイメージ。

- 関連ストーリー:

- ざっくり「何かが〜みたいだなぁ」と思ったときにパッと浮かぶフレーズとして捉えると覚えやすいです。

- ざっくり「何かが〜みたいだなぁ」と思ったときにパッと浮かぶフレーズとして捉えると覚えやすいです。

- 勉強テクニック:

- 音読しながら「something like ~」というフレーズを繰り返し口にすると、自然に文脈に合わせて使えるようになります。

-

彼らは今、いろいろなことをしています。

-

時間が経てば変わるかもしれません。

- 「keep up」は句動詞のため、単体の動詞「keep」の活用によって変化します。

- 原形: keep up

- 過去形: kept up

- 過去分詞: kept up

- 現在分詞: keeping up

- 原形: keep up

- keep (動詞): 「保つ」「維持する」の基本的な動詞。

- “keeper” (名詞): 「管理人」「守る人」の意味。

- “keepable” (形容詞): 一般的ではありませんが、「保持できる」「保管に適した」のような意味で使われることがあります。

- keep up the good work

- (いい仕事ぶりを続ける)

- (いい仕事ぶりを続ける)

- keep up with the latest trends

- (最新の流行についていく)

- (最新の流行についていく)

- keep up appearances

- (外見を取り繕う)

- (外見を取り繕う)

- keep up morale

- (士気を保ち続ける)

- (士気を保ち続ける)

- keep up your spirits

- (気持ちを前向きに保つ)

- (気持ちを前向きに保つ)

- keep up communication

- (コミュニケーションを絶やさない)

- (コミュニケーションを絶やさない)

- keep up with technology

- (テクノロジーの進歩についていく)

- (テクノロジーの進歩についていく)

- keep up your pace

- (ペースを維持する)

- (ペースを維持する)

- keep up contact

- (連絡を取り続ける)

- (連絡を取り続ける)

- keep up a tradition

- (伝統を守り続ける)

- 語源・歴史: 「keep」は古英語の“cépan”に由来し、「持ち続ける、守る」といった意味がありました。一方、「up」は空間的・抽象的に「上」のイメージを持ちます。この2つが組み合わさることで、「高いレベルを保ち続ける」や「後れを取らない」などのニュアンスになりました。

- 使用時の注意点・微妙なニュアンス:

- 「頑張って続ける」ニュアンスがある(ポジティブな意味)。

- 「~に追いつく」のように相手や基準に合わせるイメージが含まれる。

- 「頑張って続ける」ニュアンスがある(ポジティブな意味)。

- 口語/文章、カジュアル/フォーマル: どちらでも比較的よく使われますが、ビジネスメールや会話でも自然に用いられるため、フォーマル・カジュアル問わず活躍する表現です。

- 句動詞として: 「keep up (with + 目的語)」のように「with」とセットで使うことが多い。例: “keep up with my classmates.”

- 他動詞/自動詞:

- 多くの場合「keep (他動詞) + up (副詞) + with (前置詞) + 目的語」の形。

- 「keep up」自体は「そのレベルやスピードを続ける」という意味を持つため、目的語がなく単独で使われることもある(例: “You must keep up!”)。

- 多くの場合「keep (他動詞) + up (副詞) + with (前置詞) + 目的語」の形。

- to keep up with + 名詞(人・物・状況)

- (~に遅れずについていく)

- (~に遅れずについていく)

to keep up + 名詞(努力など)

- (~を続ける/維持する)

イディオム:

- “keep up with the Joneses”

- (隣人や周囲と張り合って生活水準を保つ、見栄を張ること)

- “keep up with the Joneses”

- “I walk fast. Can you keep up?”

- 「私、速く歩くけど、ついてこれる?」

- 「私、速く歩くけど、ついてこれる?」

- “You’ve improved a lot in tennis. Keep it up!”

- 「テニス、すごく上達したね。その調子でがんばって!」

- 「テニス、すごく上達したね。その調子でがんばって!」

- “I can’t keep up with all these new phone apps.”

- 「これらの新しいアプリについていけないよ。」

- “We need to keep up with our competitors’ marketing strategies.”

- 「競合他社のマーケティング戦略に遅れずについていく必要があります。」

- 「競合他社のマーケティング戦略に遅れずについていく必要があります。」

- “Please keep up the great work; our team really appreciates it.”

- 「引き続き素晴らしい仕事を続けてください。チーム全体が本当に感謝しています。」

- 「引き続き素晴らしい仕事を続けてください。チーム全体が本当に感謝しています。」

- “I’m trying to keep up with daily reports, but the workload is heavy.”

- 「毎日のレポートをこなそうと頑張っているんですが、仕事量が多いんですよね。」

- “It’s challenging to keep up with the latest research findings in this field.”

- 「この分野の最新の研究成果に追いつくのは大変です。」

- 「この分野の最新の研究成果に追いつくのは大変です。」

- “To keep up with the course syllabus, you should read at least one article per week.”

- 「授業のシラバスに遅れずについていくには、週に最低1つは論文を読むべきです。」

- 「授業のシラバスに遅れずについていくには、週に最低1つは論文を読むべきです。」

- “Students often struggle to keep up with complicated theoretical concepts.”

- 「学生たちは複雑な理論概念を理解し続けるのに苦労することが多いです。」

- maintain (維持する)

- 「keep up」よりもかしこまった書き言葉で使われやすい。

- 「keep up」よりもかしこまった書き言葉で使われやすい。

- continue (続ける)

- 「keep up」と似た意味だが、「遅れずに追随する」というニュアンスは弱い。

- 「keep up」と似た意味だが、「遅れずに追随する」というニュアンスは弱い。

- stay on track (軌道に乗り続ける)

- 「正しい道を外れない」という意味で、やや比喩的。

- 「正しい道を外れない」という意味で、やや比喩的。

- catch up (追いつく)

- 一時的に差がついた状態を埋める、というニュアンス。

- 一時的に差がついた状態を埋める、というニュアンス。

- fall behind (遅れをとる)

- 「keep up」と反対に、「間に合わなくなる」「遅れを取る」という意味。

- 「keep up」と反対に、「間に合わなくなる」「遅れを取る」という意味。

- 発音記号: [kiːp ʌp]

- アメリカ英語 / イギリス英語: どちらも大きな違いはありませんが、

- アメリカ英語では “キープ アップ”(最後をやや短めに切る)

- イギリス英語では “キープ アップ” (/ʌ/ の母音がやや口を広げる感じ)

- アメリカ英語では “キープ アップ”(最後をやや短めに切る)

- アクセント: 句動詞の場合、動詞 (“keep”) に自然に強勢が来がちですが、会話の中では “keep” と “up” の両方を同じくらい強く発音することもあります。

- よくある発音ミス: “kip” としないように、「キープ」としっかり発音する。また “up” は「アッ(プ)」と曖昧母音にならないように注意しましょう。

- スペルミス: “keep” を “keap” と書いてしまう例。

- 乱用に注意: 「維持する」「続ける」をすべて「keep up」で表現しようとすると単調になるので、文脈に応じて “maintain” や “continue” を使い分けるとよい。

- TOEICや英検などの試験対策: 「keep up with + 名詞」を問う問題や、文中の意味として「遅れずに~する」の理解を問う問題が出題されやすい。

- “Keep” は「保ち続ける」、 “up” は「上に・上向きに」とイメージして、「常にレベルを上に保ち続ける」→「遅れずについていく、維持する」という覚え方ができます。

- 「追いつく」「そのままのレベルを保つ」とイメージしながら、「KEEP UP!」と言われたときにスポーツや勉強などでがんばってペースを保つ絵を思い浮かべると記憶に定着しやすいです。

-

私は彼女を尊敬しているだけです。

-

壁は木でできています。

- “not less than” → それ以上ではないこと、つまり「最低限」の数量や程度を表す。

- “in any case” / “anyway” → 「少なくとも」「とにかく」のように、妥協して言う場合や自分の意見を補う場合などに使う。

- 「少なくとも」「最低でも」

- 「せめて」「とにかく」

- 「least」は形容詞・副詞の「little」の最上級ですが、「at least」はあくまでフレーズとして機能します。

- 「least」自体は、形容詞「little」の比較級(less)・最上級(least)として使われることがあります。(例: “He had the least money of us all.”)

- at : 前置詞

- least : 形容詞/副詞 “little” の最上級形

- least (形容詞/副詞) : 最も少ない、最少の

- at most : せいぜい、最大でも (反対の意味合い)

- the least : 最も少ないもの

- at least once a day → (少なくとも1日に1回は)

- at least 50 people → (最低でも50人)

- at least try → (せめてやってみる)

- at least in theory → (理論上は少なくとも)

- at least for now → (今のところは少なくとも)

- at least in part → (少なくとも一部は)

- at least you tried → (少なくとも君は試したよね)

- make at least some effort → (少なくとも何らかの努力をする)

- spend at least an hour → (最低でも1時間を費やす)

- at least from my perspective → (少なくとも私の視点からは)

- 「最低でも〜だよ」という、主張や要求の程度を下限で示したいときに用います。

- 相手に対して少し強めに「それだけは守って」と言いたい場合にも使われますが、命令的というよりは提案や妥協の雰囲気を持ちます。

- 日常会話 (カジュアルからフォーマルまで広く使われる)

- ビジネスメールや会議など (最低限の要件や数値を提示するとき)

- 文章・エッセイ (議論をする中での譲歩など)

- 文中での位置は柔軟で、しばしば文末や文頭に置かれる。

例: “At least, I tried.” / “I tried, at least.” - 副詞句として機能し、数量や程度を説明する。

- 「at least + 名詞/数詞/フレーズ」の形がよく見られる。

- フォーマル/カジュアルのどちらでも使用できる

- 口語でも文章でも一般的

- 可算・不可算の意識は基本的に不要。

- 動詞の自動詞/他動詞の区別にも影響しない。

“I don’t have much money, but I can at least buy you a coffee.”

→ 「あまりお金はないけれど、少なくともコーヒーぐらいはおごれるよ。」“At least call me when you get home, so I know you’re safe.”

→ 「せめて家に着いたら電話してね、無事を知りたいから。」“I’m not sure if I can finish this, but I’ll at least give it a try.”

→ 「できるかどうかわからないけど、少なくともやってみます。」“We need at least three more team members to complete this project on time.”

→ 「このプロジェクトを期限内に終わらせるには、少なくともあと3人は必要です。」“Please allocate at least two hours for the client meeting.”

→ 「クライアントとの打ち合わせには、少なくとも2時間は確保してください。」“At least notify the supervisor if you’re going to be late for the deadline.”

→ 「締め切りに遅れるなら、せめて上司には連絡をしてください。」“Participants should have at least a year of experience in the field of data analysis.”

→ 「参加者は少なくとも1年のデータ分析の経験を持っている必要があります。」“At least in theory, this method should yield more accurate results.”

→ 「少なくとも理論上は、この手法の方がより正確な結果を出すはずです。」“Students are expected to write at least 2,000 words for the final paper.”

→ 「学生は最終レポートで最低2,000語を書くことが求められています。」- “minimum” (最小限)

- “You need a minimum of five years’ experience.”

- 「at least」は会話でより頻繁に使われ、口語的に柔らかい。

- “You need a minimum of five years’ experience.”

- “no fewer than / no less than” (〜以上、少なくとも)

- ややフォーマル・書き言葉的に使われる傾向。

- ややフォーマル・書き言葉的に使われる傾向。

- “to say the least” (控えめに言っても)

- “The project was challenging, to say the least.” のように、状況を強調するときに使う。

- “at most” (最大でも、せいぜい)

- “It will take at most two days.” (反対に上限を設定する表現)

- アメリカ英語: /ət ˈliːst/ または /æt ˈliːst/

- イギリス英語: /ət ˈliːst/

- 「at」と「least」のどちらかというと「least」に強勢が置かれることが多いです(“at LEAST”).

- “leet” (リーt) が曖昧になる /iː/ の長音を短く発音すると、伝わりにくいことがあるので注意。

- 「at」と「least」がくっついて「ətliːst」のように聞こえることも一般的です。

- スペルミス

- “at least” を “at leat” や “at lest” と書いてしまう。

- “at least” を “at leat” や “at lest” と書いてしまう。

- 同音異義語との混同は少ないが、「least」の正確なスペルは確認が必要。

- TOEICや英検などでは、リスニング・リーディング両方で登場しやすい表現。特に「最低限の数値や条件を示す文章」で見かける。

- 「最小限に ‘at’(で) ‘least’(最も小さい) ⇒ 最小限」というイメージで覚えるとよいです。

- 「せめてやる」= “at least do it” というフレーズを口癖のように覚えておくと自然と定着しやすいでしょう。

- “At least” と “at most” のペアで覚えると、上限・下限の表現がスムーズに使えるようになります。

新製品が売りに出ています。

新製品が売りに出ています。

解説

新製品が売りに出ています。

on the market

1. 基本情報と概要

英語: on the market

日本語: 市場に出ている、売りに出されている

「on the market」は、主に「商品などが市場に出回っていて、購入可能な状態」を表すフレーズです。日常的には「家や車などが売りに出されている」「新製品が市場に投入されている」イメージで使われます。さらにカジュアルな表現として、恋人募集中の相手に対して「彼・彼女は(恋愛関係として)“on the market”だ」などと比喩的にも使われることがあります。

CEFRレベル: B2(中上級)

2. 語構成と詳細な意味

「on the market」は、前置詞 “on” + 定冠詞 “the” + 名詞 “market” からなるフレーズです。

「on the market」という組み合わせで「市場に出ている」という慣用的な意味を生み出します。

関連語や派生語

よく使われるコロケーションや関連フレーズ(10個)

3. 語源とニュアンス

4. 文法的な特徴と構文

5. 実例と例文

① 日常会話(カジュアル)

② ビジネスシーン

③ 学術・専門的文脈

6. 類義語・反意語と比較

7. 発音とアクセントの特徴

8. 学習上の注意点・よくある間違い

9. 記憶に残るヒントやイメージ

以上が “on the market” の詳細解説です。このフレーズはビジネスでも日常生活でも幅広く使えるので、ぜひ覚えておきましょう。

売りに出て, 売りに出されて

第三者は事故に関与していませんでした。

第三者は事故に関与していませんでした。

解説

第三者は事故に関与していませんでした。

third party

1. 基本情報と概要

英単語(フレーズ): third party

品詞: 主に名詞句ですが、形容詞的に使われる場合もあります(例: third-party software)。

意味(英語・日本語)

例えばビジネスの場面で「third party supplier」と言ったら、「外部の仕入先」を指します。法律の文脈では、契約に直接関わる当事者以外の第三者を指すことが多いです。

活用形

他の品詞例

CEFRレベル目安: B2(中上級)

2. 語構成と詳細な意味

3. 語源とニュアンス

4. 文法的な特徴と構文

5. 実例と例文

日常会話 (カジュアル)

ビジネス (フォーマル〜中立的)

学術的・法律文脈

6. 類義語・反意語と比較

類義語

反意語

7. 発音とアクセントの特徴

8. 学習上の注意点・よくある間違い

9. 記憶に残るヒントやイメージ

以上が “third party” の解説です。契約やビジネスで登場頻度の高い重要なフレーズですので、覚えておくと役立ちます。

(事件などに偶然巻き込まれた)第三者

彼はピアノを弾くのは初心者にすぎない。

彼はピアノを弾くのは初心者にすぎない。

解説

彼はピアノを弾くのは初心者にすぎない。

little more than

以下では「little more than」という表現について、できるだけ詳しく解説します。

1. 基本情報と概要

英語表記: little more than

品詞: フレーズ(イディオム的表現)

意味(英語): “only slightly more than” / “merely”

意味(日本語): 「ほとんど~にすぎない」「わずかに~以上」など

「little more than」は、「ただ~も同然」「~とほとんど大差がない」というニュアンスを強調したいときに使われます。たとえば「He is little more than a beginner.(彼は初心者同然だ)」のように、相手や物事がまだ十分ではないとか、ほとんど進歩がないというイメージを伝えるフレーズです。

活用形

本フレーズは単なる比較表現なので、いわゆる「動詞や形容詞」のように活用はしません。しかし、文脈によって「a little more than 〜」と冠詞を伴う形で使う場合などがあります。

その他の品詞への変化例

※「little more than」は、一塊のイディオムで、品詞としては複数の単語が組み合わさった表現です。

CEFRレベルの目安

B2(中上級)

このレベルの学習者であれば、比較表現をある程度使いこなし、ニュアンスの違いを表せるようになっていると考えられます。

2. 語構成と詳細な意味

「little more than」は直訳すると「(少し)~よりも多いだけ」という意味合いになりますが、実際は「ほとんど~と同じ」「わずかに~を上回るだけ」というニュアンスです。やや皮肉や否定的なトーンで使われることも多いです。

他の単語との関連性

よく使われるコロケーション(10例)

3. 語源とニュアンス

歴史的にも、「little more than」は、ある物事が「ほとんど意味を持たない」とか「大差ない」という点を強調するために用いられてきました。あまりポジティブな文脈には使われず、やや否定や軽視のニュアンスを帯びることが多いです。

使用シーン

4. 文法的な特徴と構文

一般的な構文

イディオム

文法上のポイント

5. 実例と例文

日常会話(カジュアル)

ビジネスシーン

学術的な文脈

6. 類義語・反意語と比較

類義語

反意語

7. 発音とアクセントの特徴

“little” の “t” を米国英語ではやや弾くように発音し、英国英語でははっきり “t” と発音する傾向があります。

“than” の発音は /ðæn/(米) or /ðæn/(英)ですが、地域によって /ðən/ に近い発音になることもあります。

よくある発音の間違い

8. 学習上の注意点・よくある間違い

試験対策や資格試験での出題傾向

比較表現やイディオムの問題として登場する場合があります。英文読解で否定的なニュアンスを読み取る鍵となることが多いので注意しましょう。

9. 記憶に残るヒントやイメージ

以上が「little more than」の詳細解説です。「ほとんど~と同じ」「わずかな違いしかない」という印象を与えたいときに使われる表現なので、ネイティブの会話や文章を読む際によく見かけるはずです。ぜひ参考にしてみてください。

...にすぎない

(数量の少なさを強調して)たった...

悪天候の場合、屋外コンサートは屋内に移動されます。

悪天候の場合、屋外コンサートは屋内に移動されます。

解説

悪天候の場合、屋外コンサートは屋内に移動されます。

in the event

「in the event」の徹底解説

1. 基本情報と概要

意味(英語):

「in the event」は「もし何かが起きた場合に」「万が一の場合には」という意味のフレーズです。

※ 実際には “in the event (that) 〜” と続くことが多く、「〜した場合には」という表現になります。

意味(日本語):

「何かが起きたときに備えて」「万が一の場合には」「もし〜の場合には」といったニュアンスを表します。

「こういう場面で使われる、こういうニュアンスの単語です。」というと、具体的には「万が一のとき」「ある特定の事態が発生したとき」に備えての条件文や、話の途中での“もしなんとかだったら”と話を締めくくる時などに使えます。

品詞:

・熟語(イディオム的な副詞句/接続詞句に近い機能)

活用形:

熟語のため、動詞のように時制変化や名詞のような単数・複数形はありません。

ただし、文中では “in the event of 〜” や “in the event that 〜” のように形を変えて用いられます。

他の品詞になったときの例:

「in the event」は単体では品詞が変わりませんが、機能的には「接続詞句」に近い働き(“in case”に近い感覚)となります。

CEFRレベル:

B2(中上級)

2. 語構成と詳細な意味

接頭語・接尾語・語幹

派生語や関連語

コロケーションや関連フレーズ(10個)

3. 語源とニュアンス

4. 文法的な特徴と構文

5. 実例と例文

(1) 日常会話での例文

(2) ビジネスシーンでの例文

(3) 学術的な文脈での例文

6. 類義語・反意語と比較

類義語

反意語

7. 発音とアクセントの特徴

8. 学習上の注意点・よくある間違い

9. 記憶に残るヒントやイメージ

以上が「in the event」の詳細な解説です。ぜひ、フォーマルな状況での条件表現として使ってみてください。

結局のところ

《...の》場合には《of ...》

...ということが起こる場合, 万一...という場合には《that ...》

現在、私は試験勉強をしています。

現在、私は試験勉強をしています。

解説

現在、私は試験勉強をしています。

at present

1. 基本情報と概要

単語・フレーズ: at present

品詞: 副詞句(adverbial phrase)

意味(英語): “currently”, “right now”

意味(日本語): 「現在は」「今のところ」「現時点で」

→ 「今、この瞬間の状況」や「現時点の状態」を表す時に使われる表現です。丁寧な文脈や、文章でもよく見かけるフレーズで、ややフォーマルなニュアンスを持ちます。

活用形:

関連品詞の例:

CEFRレベルの目安: B1(中級)

2. 語構成と詳細な意味

このフレーズは “at + present” という2語から成り立ちます。

関連する他の表現や派生語

よく使われるコロケーション・関連フレーズ(10個)

3. 語源とニュアンス

4. 文法的な特徴と構文

5. 実例と例文

ここでは3種類の文脈別に例文を示します。

(1) 日常会話

(2) ビジネス

(3) 学術的な文脈

6. 類義語・反意語と比較

類義語

反意語

いずれも “今” に対する相対的な時制を示す表現です。

7. 発音とアクセントの特徴

8. 学習上の注意点・よくある間違い

9. 記憶に残るヒントやイメージ

以上が “at present” の詳細解説です。丁寧な文脈でも日常会話でも使える便利な表現なので、ぜひ覚えてみてください。

《かたく》現在, 目下, 今のところは

私は自転車で街を回るのが好きです。

私は自転車で街を回るのが好きです。

解説

私は自転車で街を回るのが好きです。

go round

1. 基本情報と概要

単語(フレーズ): go round

品詞: 句動詞 (phrasal verb)

CEFRレベル: B1(中級)

意味 (英語)

意味 (日本語)

活用形(動詞 “go”)

他の品詞形

2. 語構成と詳細な意味

派生語・類縁語

よく使われるコロケーション(10個)

3. 語源とニュアンス

4. 文法的な特徴と構文

5. 実例と例文

① 日常会話での例文(3つ)

② ビジネスシーンでの例文(3つ)

③ 学術的・フォーマルな文脈での例文(3つ)

6. 類義語・反意語と比較

例:

7. 発音とアクセントの特徴

8. 学習上の注意点・よくある間違い

試験対策

9. 記憶に残るヒントやイメージ

以上が「go round」の詳細な解説です。「go around」と同意になりやすいですが、イギリス英語寄りで「ちょっと寄る」「ぐるぐる回る」ニュアンスがある表現として、状況に応じて使い分けると便利です。

【動

自】《...を》(短時間)訪れる《to ...》

(次々と)回る, 動き回る

(うわさなどが)広まる【動

他】を動き回る

(場所)に広まる

彼らはお隣同士です。

彼らはお隣同士です。

解説

彼らはお隣同士です。

next door

1. 基本情報と概要

単語: next door

品詞: 形容詞 (場合によっては副詞としても使われます)

意味(英語):

• adjective: located in or belonging to the house or apartment next to one’s own

• adverb: in or at the next house, apartment, or room

意味(日本語):

• 形容詞: 隣の家や部屋にある、隣り合っている

• 副詞として使われるとき: 隣の家や部屋で、隣に

たとえば「next-door neighbor」という表現は、そのまま「隣に住む人、隣人」という意味になります。とても身近でカジュアルな状況で「すぐ隣」を表すときの単語です。

活用形について:

「next door」は句であり、時制変化のような活用はありませんが、形容詞として使うときにはしばしばハイフンを入れて「next-door」と書かれることが多いです(例: next-door neighbor)。副詞的に使うときは、ハイフンなしで「He lives next door.」という形で使います。

他の品詞への派生例:

CEFR レベルの目安: A2(初級)

すぐに使える日常表現として覚えやすく、実際の会話で非常に頻度の高い単語です。

2. 語構成と詳細な意味

語構成

「next door」は“(ドアの)すぐ隣”というところから転じて「隣の家」や「隣室」を指す表現になりました。形容詞的に使うときは「next-door neighbor」のようにハイフンを入れる形が一般的です。

よく使われるコロケーションや関連フレーズ(10個)

3. 語源とニュアンス

語源

古くからある「next(最も近い)」と「door(ドア)」を組み合わせて、「隣の家や部屋」を指すようになりました。

ニュアンス・使用上の注意点

4. 文法的な特徴と構文

5. 実例と例文

日常会話(3例)

ビジネス(3例)

学術的な文脈(3例)

6. 類義語・反意語と比較

類義語

反意語

7. 発音とアクセントの特徴

発音記号(IPA)

強勢(アクセント)の位置

アメリカ英語とイギリス英語

よくある発音の間違い

8. 学習上の注意点・よくある間違い

9. 記憶に残るヒントやイメージ

• “next door”という響き自体が「次のドア=隣の家や隣室」と結びつきやすいので、そのイメージを頭の中で思い浮かべると覚えやすいです。

• ハイフンの有無で形容詞か副詞かが変わる、と意識しておくとスペルミスや用法の間違いが減るでしょう。

• “door”の発音を正確にイメージし、英単語の“more”や“floor”とセットで練習すると発音ミスを防ぎやすいです。

以上が、形容詞「next door」の詳細な解説です。日常会話でもビジネスシーンでもよく登場する表現なので、隣の家や部屋を表現するときにぜひ活用してみてください。

隣の, 隣の家の,隣の建物の

ほとんど...だ《to ...》

彼は天才のようなものだ。

彼は天才のようなものだ。

解説

彼は天才のようなものだ。

something like

以下では「something like」というフレーズについて、できるだけ詳しく解説します。

1. 基本情報と概要

「something like」 は、英語で “approximately” や “around” に近い意味合いを持つフレーズです。日本語に訳すと「およそ〜」「〜のようなもの」「〜くらい」といった表現になります。

「『だいたいこのくらいの数・程度だよ』というように、数や度合いをアバウトに示す時に使えます。また『〜のようなもの』というニュアンスで曖昧に対象を指すときにも使われます。」

難易度(CEFRレベルの目安:B1〜B2)

2. 語構成と詳細な意味

よく使われるコロケーションや関連フレーズ(10例)

3. 語源とニュアンス

4. 文法的な特徴と構文

5. 実例と例文

(1) 日常会話での例文

(2) ビジネスシーンでの例文

(3) 学術的な文脈での例文

6. 類義語・反意語と比較

7. 発音とアクセントの特徴

8. 学習上の注意点・よくある間違い

9. 記憶に残るヒントやイメージ

以上が「something like」の詳細解説です。文脈に合わせて使うと、自然な英語表現の幅が広がるのでぜひ活用してみてください。

(人・物・事)のようなもの, ...によく似たもの, ちょっと...のような

およそ(数量など),約..., だいたい...

最新の技術トレンドに遅れずについていかなければならない。

最新の技術トレンドに遅れずについていかなければならない。

解説

最新の技術トレンドに遅れずについていかなければならない。

keep up

1. 基本情報と概要

英単語(フレーズ): keep up

品詞: 句動詞(phrasal verb)

CEFRレベルの目安: B1(中級)

「keep up」は英語で「同じ速度やレベルを保つ、遅れずについていく」「維持する」という意味を持つ句動詞です。

日本語では「遅れずについていく」「維持する」「続ける」などと訳されることが多いです。話し相手のスピードや流れ、あるいは勉強や仕事のペースに追いつく、あるいは同じレベルを保ち続けるような場面で使います。

活用形

他の品詞になる例

2. 語構成と詳細な意味

「keep up」は「keep(保つ)」と副詞の「up(上へ、上に)」が合わさった句動詞です。単に「keep」だけだと「保つ」という意味ですが、「keep up」となることで「水準や速度を保ち続ける」「遅れずについていく」「続ける」といった意味合いが強調されます。

よく使われるコロケーション(共起表現)10選

3. 語源とニュアンス

4. 文法的な特徴と構文

一般的な構文例

5. 実例と例文

(1) 日常会話での例文

(2) ビジネスシーンでの例文

(3) 学術的/アカデミックな文脈での例文

6. 類義語・反意語と比較

類義語

反意語

7. 発音とアクセントの特徴

8. 学習上の注意点・よくある間違い

9. 記憶に残るヒントやイメージ

上記のポイントを意識すると、「keep up」の使い方やニュアンスを理解しやすくなります。ビジネスや日常会話など、さまざまな場面で積極的に使ってみてください。

正常に機能するためには、少なくとも3時間の睡眠が必要です。

正常に機能するためには、少なくとも3時間の睡眠が必要です。

解説

正常に機能するためには、少なくとも3時間の睡眠が必要です。

at least

以下では「at least」というフレーズについて、詳しく解説します。

1. 基本情報と概要

英語表記: at least

品詞: 副詞句 (phrase/adverbial phrase)

意味 (英語で)

意味 (日本語で)

たとえば、「少なくともこれだけは必要です」など、必要最低限の情報や数量を伝えるときに使います。日常会話でもビジネスでも非常によく使われる表現で、相手に「最低限」というニュアンスを伝えたいときに便利です。

活用形

「at least」は慣用的な副詞句なので、動詞のような複雑な時制変化はありません。ただし、同じ副詞句として文中のどこに位置するかは文脈によって異なります。

ほかの品詞への派生例

CEFRレベルの目安: A2

A2(初級)レベルでもよく登場する表現です。会話や文章で必要な最低限の基準を示す際に大変便利です。

2. 語構成と詳細な意味

語構成

「at least」は、直訳すると「最小限において」というイメージで、「これだけは最低限」というニュアンスを表します。

関連単語や派生語

コロケーションや関連フレーズ(10個)

3. 語源とニュアンス

語源

「least」は古英語で「láest」という形があり、「little」の比較級(less)、最上級(least)にあたります。「at least」というフレーズになったのは、中世頃から「最低限」を示す便利なまとまりとして使われてきたと考えられています。

ニュアンス・感情的な響き

使用シーン

4. 文法的な特徴と構文

使用シーン/スタイル

文法上の注意点

5. 実例と例文

日常会話で (3例)

ビジネスで (3例)

学術的な文脈で (3例)

6. 類義語・反意語と比較

類義語

反意語

7. 発音とアクセントの特徴

IPA表記

強勢(アクセント)

よくある発音の間違い

8. 学習上の注意点・よくある間違い

9. 記憶に残るヒントやイメージ

以上が「at least」の詳細解説になります。日常会話やビジネスシーン、あらゆる場面で使いやすい表現なので、ぜひ覚えて活用してみてください。

少なくとも

loading!!

頻出英熟語(PHRASEList)

単語から意味を推測しにくい、頻出の英熟語が学べます。

単語はわかるのに英文がわからない人のための頻出英熟語 650選【PHRASE List & PHaVE List】

外部リンク

キー操作

最初の問題を選択する:

Ctrl + Enter

解説を見る:Ctrl + G

フィードバックを閉じる:Esc

問題選択時

解答する:Enter

選択肢を選ぶ:↓ or ↑

問題の読み上げ:Ctrl + K

ヒントを見る: Ctrl + M

スキップする: Ctrl + Y