TOEIC英単語(TSL) / 英訳 / 記述問題 - 未解答

日本語に対応する英単語を入力する問題です。

英単語の意味とスペルを覚えるのに役立ちます。

- 副詞なので形は変化しません: thoroughly

- 形容詞形: thorough (徹底的な、完全な)

- 名詞形: thoroughness (徹底性、完全さ)

- 語幹: thorough (「完全な」「徹底的な」を意味する形容詞)

- 接尾語: -ly (副詞を作る接尾語)

- thorough (形容詞): 徹底的な

- thoroughness (名詞): 徹底性、完全さ

- thoroughly check(徹底的にチェックする)

- thoroughly enjoy(心から楽しむ)

- thoroughly understand(十分に理解する)

- examine thoroughly(徹底的に調べる)

- thoroughly clean(隅々まで掃除する)

- thoroughly read(しっかり読む)

- be thoroughly convinced(すっかり納得する)

- plan thoroughly(綿密に計画する)

- thoroughly prepare(入念に準備する)

- thoroughly discuss(徹底的に議論する)

- 「thorough」は、中英語(Middle English)の “thorow” にさかのぼり、古英語(Old English)の “thurh” (through) に由来します。「~を通り抜けて」「最初から最後まで」という意味が徐々に「完全に」「抜け漏れなく」というニュアンスをもつようになりました。

- 何かをやりきる、最初から最後までよく調べる、あるいは念入りに実行する、といった強いニュアンスを持ちます。

- 日常会話でも使いますが、フォーマルな文書やビジネスシーンでもよく見られます。

- 「丁寧に」「じっくりと」といったポジティブ感を含意することが多いです。

- [主語] + [動詞] + thoroughly

- 例: “We need to review this document thoroughly.”

- 例: “We need to review this document thoroughly.”

- [動詞] + 目的語 + thoroughly

- 例: “Please clean the kitchen thoroughly.”

- 例: “Please clean the kitchen thoroughly.”

- フォーマル/カジュアル問わず使用可能です。

- 例: ビジネスでは「Thoroughly inspect the products.」など。

- 日常会話では「I thoroughly enjoyed the party.」など。

- 例: ビジネスでは「Thoroughly inspect the products.」など。

- 副詞であるため、動詞を修飾する位置に注意します。

- 「徹底的に」という意味なので、自然に強調を入れたい位置に置きます。

“I thoroughly enjoyed the movie last night.”

- (昨夜の映画を本当に心から楽しみました。)

“Make sure you wash the dishes thoroughly after dinner.”

- (夕食後は食器を徹底的に洗うようにしてください。)

“He thoroughly understands how to fix computers.”

- (彼はコンピューターの修理方法をしっかり理解しています。)

“We need to thoroughly review the contract before signing.”

- (署名の前に契約書を徹底的に精査する必要があります。)

“Our team thoroughly inspected the factory for any safety issues.”

- (私たちのチームは安全上の問題がないか、工場を徹底的に検査しました。)

“It’s important to thoroughly document every step of the process.”

- (手順のすべてを徹底的に記録することが重要です。)

“Researchers must thoroughly analyze data before drawing conclusions.”

- (研究者は結論を出す前にデータを徹底的に分析しなければなりません。)

“This paper thoroughly examines the effects of global warming on coral reefs.”

- (この論文はサンゴ礁における地球温暖化の影響を徹底的に検討しています。)

“Students are encouraged to thoroughly read all relevant sources.”

- (学生は関連する文献を余さず徹底的に読むことが推奨されます。)

- completely (完全に)

- entirely (まったく)

- utterly (まったく、完全に)

- exhaustively (余すところなく、徹底的に)

- meticulously (細部まで丹念に)

- superficially (表面的に)

- partially (部分的に)

- incompletely (不十分に)

- イギリス英語: /ˈθʌr.ə.li/ または /ˈθɜːr.ə.li/

- アメリカ英語: /ˈθɝː.oʊ.li/ または /ˈθʌr.oʊ.li/

- 最初の “thōr-” の部分にアクセントがあります。(「THUR-uh-lee」というように発音)

- “/θ/” (歯と舌を使う音) を “/s/” や “/t/” にしてしまう

- “throughly” と読み間違えて “スルーリー” のように発音してしまうなど

スペルミス

- × thouroughly, throughly

- ○ thoroughly

「r」の位置が複雑なので注意が必要です。

- × thouroughly, throughly

through

と混同しない- “through” (前置詞/副詞: ~を通じて) とはつづりが似ていますが、意味・用法は異なります。

試験対策 / TOEICなど

- ビジネス文書や説明文で「入念に・徹底的に」といった強調表現をするときに出題されることがあります。

- 「thorough」=「through(通して)」+「-ough(ただし実際には古英語形)」とイメージすると、「最初から最後まで・隅々まで全部」という感覚で覚えやすいです。

- スペリングのコツとしては、“thorough + ly” と分割して覚えると間違いを減らせます。

- 音から覚えるなら、頭の “θ” 音に注目:サ行ではなく、舌を歯に軽く当てて「th」の音に集中すると上達します。

- 比較級: more protective

- 最上級: most protective

- protect (動詞) – 「守る、保護する」

- protection (名詞) – 「保護、防御」

- protector (名詞) – 「保護者、守護者」

- protectively (副詞) – 「保護するように」

- 語幹: protect(守る)

- 接尾辞 (suffix): -ive(形容詞を作る際に付く)

- protection

- protector

- protectively

など、すべて「protect」を語幹とした派生語です。 - protective gear(保護具)

- protective measures(保護手段)

- protective clothing(防護服)

- protective layer(保護層)

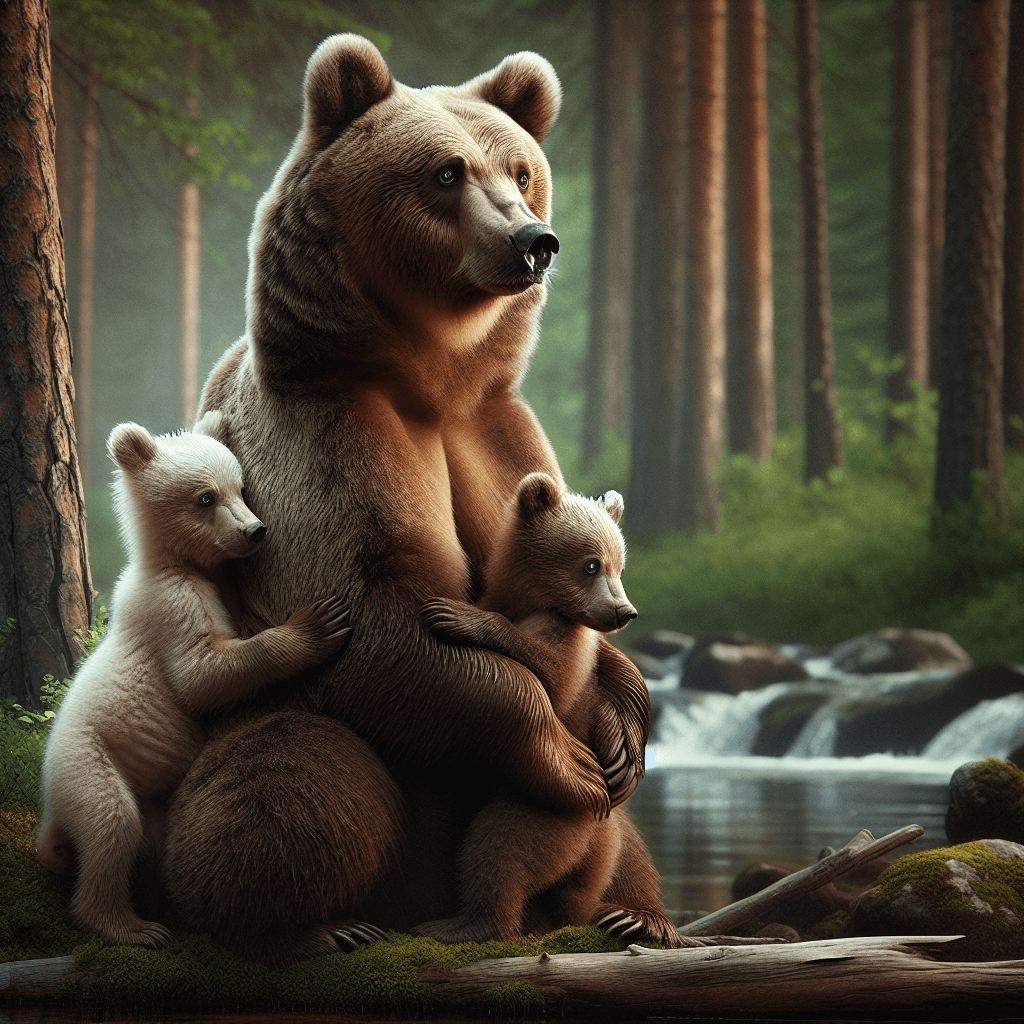

- protective instinct(防衛本能)

- overly protective(過剰に保護する)

- protective barrier(保護壁)

- protective atmosphere(保護的な雰囲気)

- protective stance(防御的な姿勢)

- protective parent(保護的な親)

- ラテン語の「prōtegere(前に覆う/守る)」に由来し、そこから「protect(守る)」が生まれ、さらに形容詞形「-ive」をつけて「protective」になりました。

- 自分や他者を守りたい、というプラスの意味合いを持ちますが、文脈によっては「過保護」「過度に守る」というニュアンスを含む場合があります。

- 口語・文語どちらでも使われますが、「protective stance」や「protective measures」のように公的・フォーマルな文脈でもよく登場します。一方で「He’s so protective of his sister」のように、カジュアルかつ日常的にも使われます。

- 形容詞として「どのように守るか」を表すときに用いられます。名詞の前に置いて「protective clothing」のように使うか、補語として「He is very protective.」のように使うことが多いです。

- 可算/不可算の区別は名詞ではないので意識する必要はありません。

- 同じ語幹を使う動詞「to protect」は他動詞で「~を守る」、名詞「protection」は不可算名詞として扱うことが多い点が関連するポイントです。

- “feel protective of/over…”(…を守りたい気持ちがある): “I feel protective of my younger sister.”

- “take protective measures”(保護措置を講じる): よりフォーマルな文脈で使いやすい構文です。

“He’s really protective of his new car.”

- 「彼は新しい車をとても大事に扱っているよ。」

“Don’t be so protective; I can handle myself.”

- 「そんなに守ろうとしなくていいよ。自分で何とかできるから。」

“My parents are very protective when it comes to my safety.”

- 「私の安全に関して、両親はとても過保護なくらいなんだ。」

“We installed protective software to safeguard our data.”

- 「データを保護するために防御用のソフトウェアを導入しました。」

“A protective approach to intellectual property is critical in this industry.”

- 「この業界では知的財産を守るための保護的な方針が重要です。」

“He wears protective gear in the factory to comply with safety regulations.”

- 「安全規則に従うために、彼は工場で保護具を着用しています。」

“The study indicates that certain proteins have a protective effect against viruses.”

- 「その研究は、特定のタンパク質がウイルスに対して保護的な効果を持つことを示しています。」

“Empirical data suggests a protective relationship between physical exercise and heart disease.”

- 「経験的データによれば、運動と心臓病の間には保護作用があることが示唆されています。」

“Implementing protective measures in environmental conservation can significantly delay habitat loss.”

- 「環境保全における保護対策を導入することにより、生息地喪失を大幅に遅らせることが可能です。」

- defensive(守備的な)

- 「自分を守る」ニュアンスが強く、「protective」は「他者を守る」の意味合いが矛先になる場合も多い。

- 「自分を守る」ニュアンスが強く、「protective」は「他者を守る」の意味合いが矛先になる場合も多い。

- guarding(防衛している)

- より直接的・物理的に守るイメージ。

- より直接的・物理的に守るイメージ。

- shielding(遮蔽するように守る)

- 「保護する、覆う」のニュアンスが強い。

- exposed(むき出しの、保護されていない)

- 「何の保護もされていない」ニュアンス。

- 「何の保護もされていない」ニュアンス。

- vulnerable(傷つきやすい、弱い)

- 「攻撃や危険から守られていない」状態を示す。

- アメリカ英語: /prəˈtɛktɪv/

- イギリス英語: /prəˈtɛktɪv/

- 「プロテクティブ」のように /ˈproʊ-/ と最初の音を強くしてしまう。正しくは “prə-TEK-tiv” のように「prə」の後ろの “TEK” にストレスを置きます。

- スペルミス: 「protective」のように真ん中が「tec」になる点を誤って “protecter” などと書きがち。

- 同音異義語: 同じ形での同音異義語はありませんが、「protect」(動詞)、「protector」(名詞) などのスペリングが似ており混乱しやすい。

- 資格試験での出題: ビジネスシーンや安全対策などの文脈で、TOEICや英検準1級レベルの長文読解問題や穴埋め問題で出やすい語です。

- 語幹「protect(守る)」→「防護用の」というイメージを持つ形容詞。

- 接尾辞 -ive は “~の性質をもつ” という意味なので、protective は「守る性質をもつ」。

- “pro(前) + tect(覆う)” の組み合わせをイメージすると、前に覆いをして守るシーンが思い浮かび、覚えやすいでしょう。

- To accept or follow a rule, decision, recommendation, etc. (“to abide by”)

- To remain or stay somewhere; to continue in a certain condition

- 古風なニュアンスとして、「我慢する、耐える」の意味 (特に “can’t abide” で「耐えられない」)

- 規則や決定、勧告などに従う(“abide by” の形で使われることが多い)

- ある場所にとどまる、またはある状態を続ける

- (やや古風な表現として)我慢する、耐える(“can’t abide” で「我慢できない」)

- 現在形: abide

- 三人称単数現在形: abides

- 現在分詞/動名詞: abiding

- 過去形: abided(古い形で abode とも)

- 過去分詞: abided(古い形で abode とも)

- 形容詞: abiding → 「永続的な」「不変の」という意味で使われる例(例:an abiding memory)

- 名詞形は特にありませんが、「abidance」は非常にまれに「遵守」「滞在」を意味する語として使われることがあります(ただし極めて文語的・古い表現)。

- 接頭語 (prefix): なし

- 語幹 (root): “abide” (古英語由来)

- 接尾語 (suffix): -ing, -ed などは動詞の一般的な活用形

- abide by the law

- 法律を守る

- 法律を守る

- abide by the rules

- 規則に従う

- 規則に従う

- abide by the decision

- 決定に従う

- 決定に従う

- abide by the agreement

- 協定(合意)に従う

- 協定(合意)に従う

- abide by the terms

- 条件を遵守する

- 条件を遵守する

- can’t abide someone/something

- (人や物を)我慢できない

- (人や物を)我慢できない

- abide in peace

- 平穏にとどまる(やや文語的)

- 平穏にとどまる(やや文語的)

- abide with me

- 私と一緒にいてください(古風な表現)

- 私と一緒にいてください(古風な表現)

- abide in Christ (宗教的文脈)

- キリストの教えに根差す・とどまる

- キリストの教えに根差す・とどまる

- abiding faith

- 揺るぎない信念(ここでは形容詞形 “abiding”)

- “abide by 〜” は「〜に従う/〜を遵守する」という意味で最もよく使われる表現で、特にフォーマルな文脈(ビジネス契約書、法律関連など)で頻出です。

- “can’t abide 〜” の形は「どうしても〜に我慢ならない」というやや強めの否定的ニュアンスになります。

- 全体的には、やや文語的・古風な響きがあり、口語では主に “abide by” か “can’t abide” のフレーズとして耳にする程度です。

- 自動詞 / 他動詞:

“abide” 単体では自動詞として使われやすいですが、目的語をとるフレーズもあります (“can’t abide something” のように)。 - 重要な構文:

- abide + 前置詞(by, with, in, etc.)

- can’t abide + [名詞/動名詞]

- abide + 前置詞(by, with, in, etc.)

- フォーマル / カジュアル:

- “abide by” → フォーマルな文書や合意などで必須の表現

- “can’t abide” → 日常会話でも古風な響きがあるが、感情を強めに表現するときに使われる

- “abide by” → フォーマルな文書や合意などで必須の表現

“I can’t abide the noise here any longer.”

- 「ここでの騒音にはもう耐えられないよ。」

- 「ここでの騒音にはもう耐えられないよ。」

“She can’t abide spicy food, so she always asks for mild options.”

- 「彼女は辛い料理が苦手だから、いつもマイルドなものを頼むんだ。」

- 「彼女は辛い料理が苦手だから、いつもマイルドなものを頼むんだ。」

“I’ll abide with my grandparents during the holidays.”

- 「休暇の間、祖父母の家に滞在するつもりなんだ。」(やや文語的・古い響き)

“Please ensure that all employees abide by the company’s policies.”

- 「すべての従業員が会社の方針を遵守するようにしてください。」

- 「すべての従業員が会社の方針を遵守するようにしてください。」

“We must abide by the terms of the contract to avoid any legal issues.”

- 「法的トラブルを避けるためにも、契約条項はしっかりと守らなければなりません。」

- 「法的トラブルを避けるためにも、契約条項はしっかりと守らなければなりません。」

“Clients expect us to abide by strict confidentiality standards.”

- 「クライアントは私たちが厳格な機密保持基準を守ることを求めています。」

“Scholars must abide by ethical guidelines when conducting research.”

- 「研究者は研究を行う際、倫理ガイドラインを遵守しなければならない。」

- 「研究者は研究を行う際、倫理ガイドラインを遵守しなければならない。」

“The theory cannot abide contradictions; hence, it must be modified.”

- 「その理論は矛盾を許容できないため、修正が必要だ。」

- 「その理論は矛盾を許容できないため、修正が必要だ。」

“In historical texts, the concept of ‘abide’ often implies long-term residence.”

- 「歴史文書において ‘abide’ という概念は、しばしば長期的な滞在を意味する。」

- comply (従う)

- “abide by” と同様に「規則や要求に従う」という意味。よりビジネスや法的文脈で使われやすい。

- “abide by” と同様に「規則や要求に従う」という意味。よりビジネスや法的文脈で使われやすい。

- observe (遵守する)

- 規則や法律を「守る」。ややフォーマル、きちんと規則を見守るイメージ。

- 規則や法律を「守る」。ややフォーマル、きちんと規則を見守るイメージ。

- obey (従う)

- 権力や人に対して従順に従うニュアンスがやや強い。

- 権力や人に対して従順に従うニュアンスがやや強い。

- tolerate (我慢する)

- “abide” の「我慢する」に近いが、やや「許容する・容認する」のニュアンス。

- “abide” の「我慢する」に近いが、やや「許容する・容認する」のニュアンス。

- disobey (従わない)

- 法律や命令などに背くことを示す。

- 法律や命令などに背くことを示す。

- violate (違反する)

- ルールや約束を破るイメージ。

- ルールや約束を破るイメージ。

- 発音記号 (IPA):

- 米: /əˈbaɪd/

- 英: /əˈbaɪd/

- 米: /əˈbaɪd/

- アクセント:

- “-bide” の部分に強勢(/ə-BAID/)

- “-bide” の部分に強勢(/ə-BAID/)

- アメリカ英語とイギリス英語の違い:

- 大きな違いはありませんが、若干アメリカ英語の方が /ə/ の弱音が明確に表れる場合があります。

- よくある発音の間違い:

- “uh-bide” のように母音があいまいになるケースがあり “a-bite” と混同しないよう注意。

- スペルミス: “abide” は “abibe” や “abid” などと間違えないように注意。

- “abide by” という熟語を切り離して「abide + something」の形だけで「〜を守る」と誤解しないように。ルール等への従属は “abide by” がセットで使われる。

- “abode” という過去形・過去分詞形は非常に古風・詩的で現代ではあまり使われない。

- TOEICや英検などでは “abide by” の形で出題されることが多いので、熟語として覚えるのが良い。

- 「アバイド」とカタカナで書くと少し不思議に感じますが、語源は「待機する」「留まる」イメージ。ルールに「留まる/沿う」が “abide by” → 「ルールに留まって守る」と連想してみると覚えやすいかもしれません。

- “can’t abide” は「とどまっていられないほど嫌だ」とイメージすると理解しやすいでしょう。

- 音の響きが “a-bye-d” なので「バイ(bye)して諦めて待つ」というワード連想で覚えている学習者もいます。ちょっとした語呂合わせとして使えます。

- 現在形: overpay

- 三人称単数現在形: overpays

- 過去形: overpaid

- 過去分詞形: overpaid

- 現在分詞形: overpaying

- 名詞形: overpayment (過払い、払い過ぎ)

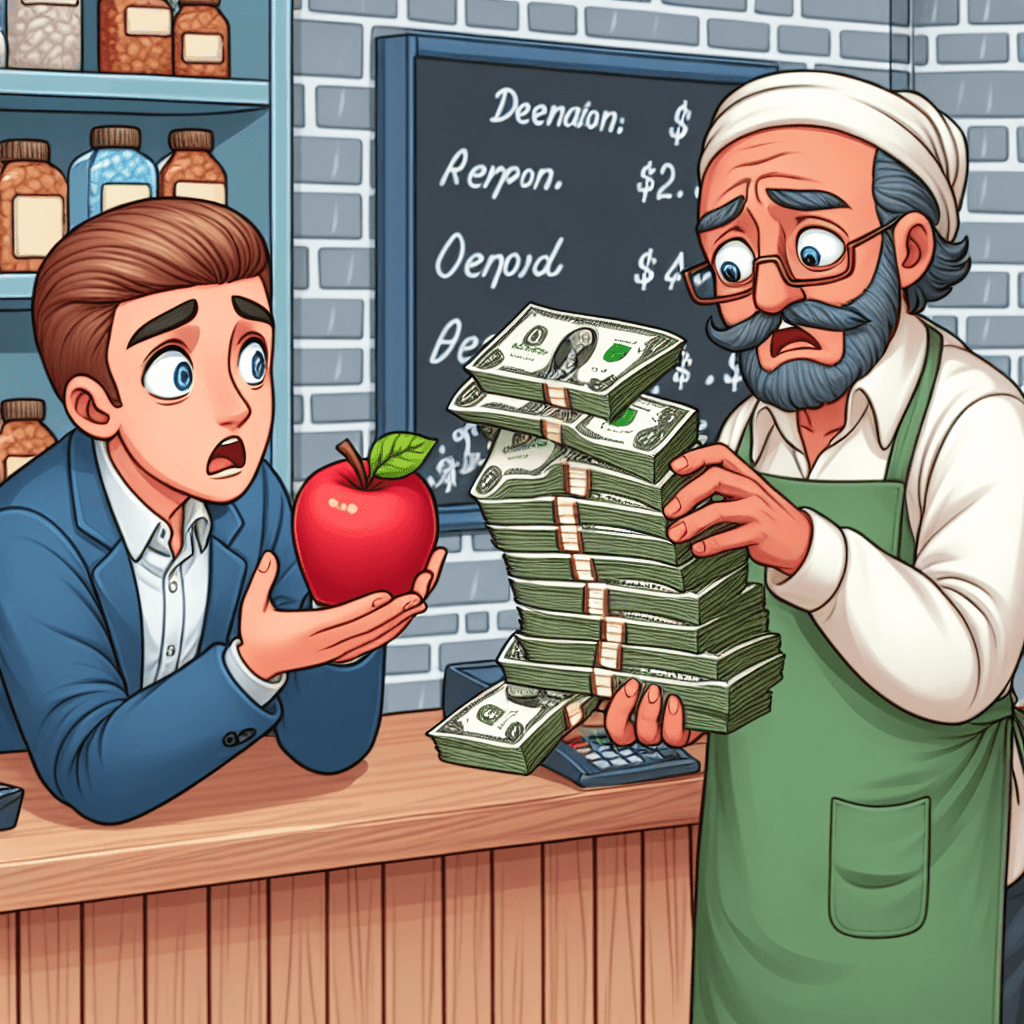

- B2 (中上級): ニュースやビジネス文脈など、もう少し複雑な文章を理解できるレベルで頻出

- 接頭語: over-(「過度に」「超えて」という意味)

- 語幹: pay(支払う)

- overpayment (名詞) : 払い過ぎ、過払い

- underpay (動詞) : (適切な額を)支払わない、少なく支払う

- overpay taxes (税金を払い過ぎる)

- accidentally overpay (誤って払い過ぎる)

- overpay employees (従業員へ過剰に賃金を支払う)

- overpay for a product (製品に対して払い過ぎる)

- overpay a bill (請求書を払い過ぎる)

- get a refund for overpayment (過払い分の返金を受ける)

- overpaid membership fees (会費を払い過ぎた)

- overpay on rent (家賃を払い過ぎる)

- reimburse an overpaid customer (過払いした顧客に返金する)

- overpay shipping costs (送料を払い過ぎる)

- over-(超える、過剰) + pay(支払う)

もともと「必要以上に支払う」というストレートな組み合わせで、古英語以来「over + 動詞」で「過度に〜する」意味をもつ表現の一つです。 - 「払いすぎてしまう」という少し後悔や不満・不注意のニュアンスを含むことが多いです。

- 口語・文章どちらでも使用可能ですが、カジュアルな文脈からビジネス文書まで幅広く使われます。日常的に起こりやすい「うっかり払いすぎ」を表すのに便利な単語です。

- 動詞として使われることが主で、他動詞(no object needed if overpay is used intransitively like “I overpaid.”, but commonly it takes an object “I overpaid him.”)としても、自動詞としても使えます。

- 他動詞例: “I overpaid the contractor.” (私はその業者に払い過ぎた)

- 自動詞例: “I overpaid by about 50 dollars.” (私は50ドルほど払い過ぎた)

- 他動詞例: “I overpaid the contractor.” (私はその業者に払い過ぎた)

- overpay + 目的語

- 例: “Don’t overpay the supplier.”

- 例: “Don’t overpay the supplier.”

- overpay for + 名詞

- 例: “We overpaid for that used car.”

- 例: “We overpaid for that used car.”

- overpay + 数量表現(by 数額など)

- 例: “I overpaid by 20 dollars.”

- フォーマル/カジュアル: どちらでも通じますが、ビジネス文書などでは“overpayment” (名詞形) を用いる書き方も多いです。

“I think I overpaid for these concert tickets.”

- (このコンサートチケット、払いすぎちゃった気がする。)

“Don’t overpay for groceries; check the discounts first.”

- (食料品に払い過ぎないように、先に割引をチェックしてね。)

“I realized I overpaid by mistake and called for a refund.”

- (間違って払い過ぎたことに気づいて、返金をお願いしたよ。)

“We need to ensure we don't overpay our vendors.”

- (業者に対して過剰に支払わないよう気をつける必要があります。)

“Could you check if we overpaid on last month’s electricity bill?”

- (先月の電気料金を払い過ぎていないか確認してもらえますか?)

“The finance department found an overpayment and issued a correction.”

- (財務部が過払いに気づき、訂正を行いました。)

“The study suggests that consumers often overpay due to lack of product knowledge.”

- (その研究によれば、消費者はしばしば製品知識の不足のために払い過ぎることがある。)

“Overpaying employees can impact the overall wage structure in an organization.”

- (従業員に過剰支払いをすることは、組織全体の賃金構造に影響を及ぼす可能性がある。)

“Researchers analyzed data to determine factors that cause individuals to overpay for insurance.”

- (研究者たちは、人々が保険に払い過ぎる原因となる要因を特定するためにデータを分析した。)

- overspend(使いすぎる)

- “overspend”は特に予算や所持金に対して「使いすぎてしまう」というニュアンス。必ずしも「支払いすぎ」だけでなく、無駄遣いや予算オーバーの意味も含む。

- “overspend”は特に予算や所持金に対して「使いすぎてしまう」というニュアンス。必ずしも「支払いすぎ」だけでなく、無駄遣いや予算オーバーの意味も含む。

- pay too much(多すぎる額を支払う)

- シンプルに「払いすぎる」ことを表すフレーズ。会話でそのまま使われる。

- シンプルに「払いすぎる」ことを表すフレーズ。会話でそのまま使われる。

- overcompensate(過剰に補償する)

- 「過剰補償」という意味で、金銭だけでなく行為にも適用される。

- underpay(少なく支払う)

- 対義語として覚えておくと、ビジネスシーンや給与などの文脈で使える。

- IPA:

- アメリカ英語: /ˌoʊ.vɚˈpeɪ/

- イギリス英語: /ˌəʊ.vəˈpeɪ/

- アメリカ英語: /ˌoʊ.vɚˈpeɪ/

- アクセント(ストレス): “overPAY” の “pay” の部分に強勢がきます。

- よくある間違い:

- “o” と “u” を混同し、“uverpay” などとスペルミスする。

- アクセントを “O” に置いてしまう(実際は後半の “pay” に強勢が来る)。

- “o” と “u” を混同し、“uverpay” などとスペルミスする。

- スペルミス: “overpay” は一語表記。“over pay”や“over-pay”と混同しないように。

- 同音異義語との混同: “overpay” は明確に「支払いすぎる」の意味なので、“overtake” や “overplay” など別の “over+動詞” と取り違えないように。

- 試験対策: ビジネス系の文書やリスニングで「過払い」「払い過ぎ」を問う問題で出題されることがある。TOEICや英検のビジネス文脈問題などで頻出。

- 覚え方: “over-” = “過剰に” + “pay” = “支払う”

「過剰+支払い」で「払いすぎ」とすぐにイメージできます。 - 勉強テクニック:

- “over” で始まる単語のリスト (overwork, overlook, overestimate など) をまとめて覚えると、それぞれ“過剰に〜する”という共通ニュアンスが身に付く。

- 過去形は“overpaid”になり、つづりが “pay + ed” ではなく “pai + d” になる点に注意。

- “over” で始まる単語のリスト (overwork, overlook, overestimate など) をまとめて覚えると、それぞれ“過剰に〜する”という共通ニュアンスが身に付く。

- 英語: “to reschedule”

- 日本語: 「予定を変更する」「再調整する」

- 「もともと決まっていた予定やスケジュールを別の日時に組み直す」という場面でよく使われる単語です。会議やアポイントメントの日程が都合悪くなった時に、新しい日程を提案、決定する際に使います。

- 「もともと決まっていた予定やスケジュールを別の日時に組み直す」という場面でよく使われる単語です。会議やアポイントメントの日程が都合悪くなった時に、新しい日程を提案、決定する際に使います。

- 現在形: reschedule / reschedules

- 過去形: rescheduled

- 過去分詞形: rescheduled

- 現在分詞形: rescheduling

- 名詞形: “rescheduling” (再スケジュール化、という抽象名詞で使われることがある)

- 日常会話でもよく使いますが、ビジネスやフォーマルな場面でも使用頻度が高いです。学習者にとっては多少長い単語ですが、ビジネスシーンで役立つ重要語です。

- 接頭語: “re-” → 「再び」「もう一度」という意味

- 語幹: “schedule” → 「予定、スケジュールを立てる」という動詞、または「予定表」という名詞としても使われる

- reschedule an appointment(アポイントを再設定する)

- reschedule a meeting(会議を再調整する)

- reschedule surgery(手術の日程を変更する)

- reschedule flights(フライトを変更する)

- reschedule lessons(授業の日程を再手配する)

- reschedule due dates(締め切りを変更する)

- reschedule your calendar(カレンダーの予定を変更する)

- reschedule the interview(面接のスケジュールを組み直す)

- ask to reschedule(再調整を依頼する)

- plan to reschedule(再度予定を組むつもりである)

- 語源: 「re- (再び) + schedule (予定を組む)」という直截的な組み合わせです。

- 歴史的にみても「re-」を付けて「元の状態よりもう一度やり直す」といった機能をもつ語です。

- ビジネスシーンでも日常会話でも使われる幅広い単語です。

- 相手に不都合をかけてしまう可能性を含むことが多いため、依頼する際には丁寧な表現を使うことが望ましいです。

- カジュアルにもフォーマルにも使えますが、メールやビジネス文章では “I’m afraid I need to reschedule.” のように丁寧さを示す言い回しがよく用いられます。

- 他動詞(目的語をとる動詞)です。

例: “I need to reschedule the meeting.” - 目的語として、変更したいアクション(会議、アポイントなど)を置きます。

- フォーマルな場面では “Could we possibly reschedule our appointment?” のように丁寧表現で使われます。

- 「再スケジュールする (すること)」という名詞形は “rescheduling” ですがあまり頻繁には使われないため、文脈に応じて使うとよいでしょう。

- “I’m sorry, but can we reschedule our lunch date?”

- 「ごめんなさい、ランチの約束を別の日に変えてもいいかな?」

- “Something came up. Let’s reschedule for next week.”

- 「ちょっと用事ができちゃったから、来週に変更しよう。」

- “I have a doctor’s appointment, so I need to reschedule our movie night.”

- 「医者の予約があるから、映画の夜の予定を変更しないといけない。」

- “We need to reschedule the team meeting to accommodate everyone’s availability.”

- 「全員の都合が合うように、チームミーティングの日程を再調整する必要があります。」

- “Could you please reschedule the conference call for Thursday at 3 PM?”

- 「木曜の午後3時に電話会議を組み直していただけませんか?」

- “Due to unexpected circumstances, we will have to reschedule the project deadline.”

- 「予期せぬ事情で、プロジェクトの締め切りを変更しないといけません。」

- “The committee decided to reschedule the symposium in light of the new findings.”

- 「新たな発見を考慮して、委員会はシンポジウムのスケジュールを変更することを決定しました。」

- “We apologize for any inconvenience caused and will reschedule the exam for next Monday.”

- 「ご不便おかけして申し訳ありません。試験は来週の月曜日に再度設定いたします。」

- “Please note that the lecture has been rescheduled due to the keynote speaker’s availability.”

- 「基調講演者の都合により、講義の日程が再調整されたことにご留意ください。」

- postpone(延期する)

- 「先に延期する」ニュアンス。reschedule は日程を“変更”する意味が強いが、postpone は単に“後ろにずらす”というニュアンスが強い。

- delay(遅らせる)

- 「遅延させる」ニュアンス。reschedule よりも受動的で、やむを得ず遅れが生じた場合にも使われることが多い。

- rearrange(並べ替える、再配置する)

- 「事柄を並べ替える」意味。日程以外についても使われるが、予定の再調整という点では近い。

- schedule(最初に予定を立てる)

- reschedule の反意語としては直接的ではありませんが、“再スケジューリング”に対して“初回スケジューリング”という意味で対比される場合があります。

- reschedule の反意語としては直接的ではありませんが、“再スケジューリング”に対して“初回スケジューリング”という意味で対比される場合があります。

- 発音記号 (IPA): /ˌriːˈskedʒ.uːl/ (アメリカ英語), /ˌriːˈʃedjuːl/ (イギリス英語)

- アクセントの位置: 「re-SCHE-dule」と “sche” の部分に強勢が置かれやすい

- アメリカ英語とイギリス英語の違い:

- アメリカ英語では「レスケジュール」→ /ˌriːˈskedʒ.uːl/ と “skedʒ” の音が強い

- イギリス英語では「リシェジュール」→ /ˌriːˈʃedjuːl/ と “ʃ” 音が目立つ

- アメリカ英語では「レスケジュール」→ /ˌriːˈskedʒ.uːl/ と “skedʒ” の音が強い

- よくある発音の間違い: “re-shed-ule” (イギリス英語寄り) と “re-ske-jul” (アメリカ英語寄り) の混同。自分の標準に合わせて慣れるとよいでしょう。

- スペルミス: “rescedule” や “reschedual” のように誤って書いてしまうケースが多い。

- 同音異義語との混同: 特に同音異義語はありませんが、“re” の部分を “pre” と間違えて “preschedule” としないよう注意。

- 試験対策: TOEICやビジネス系の英語試験で、アポイントメントや会議に関する文章でよく見かける単語です。メールのやりとりの中で、日程調整をする表現として覚えておくとよいでしょう。

- 接頭語 “re-” が「再度、もう一度」の意味を持つ、という点をしっかり認識しておくと、似た単語(rebuild, reread, rethink など)とあわせて覚えやすいです。

- 「スケジュールを再度組み直す」というイメージを頭に置き、「カレンダー上で予定を組み直す様子」を思い浮かべながら覚えると定着しやすいです。

- 細かいスペルに気をつけて、reschedule としっかり書けるように練習しましょう。

- 英語の意味: the quality of being easily bent or the ability to adapt to different situations

- 日本語の意味: 柔軟性、適応力

- flexibility (名詞)

- flexible (形容詞) …「柔軟な」「融通のきく」

- flexibly (副詞) …「柔軟に」「融通をきかせて」

- to flex (動詞) …「曲げる」「(筋肉を)動かす/見せびらかす」のほか、比喩的に「力や能力を誇示する」という意味もある

- B2(中上級): 日常会話やビジネスの場面でもよく出てくる単語ですが、抽象的概念が含まれるため、中上級以上でしっかり理解できる単語です。

- flex: 「曲げる」を意味するラテン語 “flectere” (曲げる)から派生

- -ible: 形容詞を作る接尾語(~することができる)

- -ity: 名詞を作る接尾語(~さ、~性)

- demonstrate flexibility(柔軟性を示す)

- require flexibility(柔軟性を必要とする)

- allow for flexibility(柔軟性を考慮する、可能にする)

- maintain flexibility(柔軟性を維持する)

- lose flexibility(柔軟性を失う)

- lack of flexibility(柔軟性の欠如)

- enhance flexibility(柔軟性を高める)

- provide flexibility(柔軟性を提供する)

- improve flexibility(柔軟性を向上させる)

- flexibility in thinking(考え方の柔軟性)

- 語源: ラテン語の「flectere」(曲げる)がもと。英語に入ってからは「曲げられる能力」という意味から、「転じて状況に合わせて変化できる能力」を指すようになりました。

- ニュアンス:

- 「柔らかさ」「融通のききやすさ」という前向きな印象を与えます。

- 物理的な意味と比喩的な意味の両方で使えるため、文脈によっては身体の柔軟性を表すこともあれば、考え方・対応力を指すこともあります。

- 「柔らかさ」「融通のききやすさ」という前向きな印象を与えます。

- 使用時の注意点:

- ビジネス文書や正式な場面でもよく使われるフォーマルな単語です。

- 口語でも問題なく使えますが、インフォーマルに表現するなら「give you more options(もっと選択肢を与える)」など、言い換えることもあります。

- ビジネス文書や正式な場面でもよく使われるフォーマルな単語です。

- 可算・不可算: 多くの場合は不可算名詞として用いられ、冠詞(a/an/the)はつかないことが多いです。

例: “We need more flexibility.” (柔軟性がもっと必要だ) 一般的な構文例:

- “Flexibility in [名詞] is crucial.”

例: “Flexibility in management is crucial.” (経営における柔軟性は非常に重要だ) - “There is (a) need for flexibility.”

例: “There is a need for flexibility in our schedule.” (私たちのスケジュールには柔軟性が必要だ)

- “Flexibility in [名詞] is crucial.”

イディオムにはならないものの、似たニュアンスで“bend over backwards”のような表現(「期待に応えるために一生懸命努力する」「柔軟に対応する」)もあります。

- “I really appreciate the flexibility in your schedule.”

- (あなたのスケジュールの融通がきいてとても助かります)

- (あなたのスケジュールの融通がきいてとても助かります)

- “Having some flexibility in our daily routine makes life easier.”

- (日常のルーティンに多少の柔軟性があると生活が楽になります)

- (日常のルーティンに多少の柔軟性があると生活が楽になります)

- “I love yoga because it improves my flexibility.”

- (ヨガは体の柔軟性を高めてくれるから大好きです)

- “Our company policy allows for more flexibility when it comes to remote work.”

- (当社の方針ではリモートワークに関してより柔軟な対応が可能です)

- (当社の方針ではリモートワークに関してより柔軟な対応が可能です)

- “The key to project success is flexibility in adapting to client needs.”

- (プロジェクト成功の鍵はクライアントのニーズに合わせて柔軟に対応することです)

- (プロジェクト成功の鍵はクライアントのニーズに合わせて柔軟に対応することです)

- “We need to demonstrate flexibility in negotiations to reach a good deal.”

- (良い契約を結ぶためには、交渉において柔軟性を示す必要があります)

- “Neural plasticity is closely related to the brain’s flexibility to reorganize itself.”

- (神経の可塑性は、脳が自らを再編する柔軟性と密接に関連している)

- (神経の可塑性は、脳が自らを再編する柔軟性と密接に関連している)

- “Effective teaching strategies require flexibility in addressing diverse learning styles.”

- (効果的な教育戦略には、多様な学習スタイルに対応できる柔軟性が求められる)

- (効果的な教育戦略には、多様な学習スタイルに対応できる柔軟性が求められる)

- “Researchers emphasize the importance of flexibility in data interpretation.”

- (研究者たちはデータ解釈の柔軟性の重要性を強調している)

- adaptability(適応性)

- 状況に合わせて自身を変える能力の強調。

- 状況に合わせて自身を変える能力の強調。

- suppleness(しなやかさ)

- 身体的にも精神的にも、より“しなやか”というニュアンス。

- 身体的にも精神的にも、より“しなやか”というニュアンス。

- malleability(可塑性)

- 金属などに使われることも多く、外部刺激への形状変化が可能というニュアンス。

- 金属などに使われることも多く、外部刺激への形状変化が可能というニュアンス。

- elasticity(弾力性)

- 戻る力や弾性を暗示するニュアンス。

- inflexibility(柔軟性の欠如)

- rigidity(硬直、厳格)

- stiffness(堅さ、融通がきかない感じ)

- IPA: /ˌflek.səˈbɪl.ə.ti/ (米音), /ˌflek.sɪˈbɪl.ɪ.ti/ (英音)

- アクセント位置: “-bil-”の部分に強勢が置かれます。

例: fle-xi-bi-li-ty - アメリカ英語とイギリス英語の違い: 大きな違いはありませんが、母音 /ɪ/ と /ə/ のあたりが微妙に異なる場合がある程度です。

- よくある発音ミス: “-ibility”を“-ablity”のように濁らせたり、アクセントを先頭に置いてしまうこと。

- スペルミス: 「flexability」と間違えて書いてしまう学習者が多いです。正しくは “flexi*b*ility” なので注意。

- 同音異義語との混同: 一般的に紛らわしい同音異義語はありませんが、「flexible」との混同で、形容詞・名詞を取り違えることがあるので文脈に注意しましょう。

- 試験対策: TOEICや英検などのビジネス文脈や読解問題で出題される可能性があります。「スケジュールの柔軟性」や「仕事のやり方の柔軟性」といった文脈で要チェックの単語です。

- “bend = flex” のイメージ: 「曲げる」が「flex」のコア。そこから「曲がりやすい→適応力がある→柔軟性」と覚えるとよいでしょう。

- スペリングのコツ: “flex + i + bility” という3つの音節を頭の中で区切って記憶すると間違いにくくなります。

- 語源ストーリー: ラテン語の「flectere」=「曲げる」→「flexible」→「flexibility」とつながっていると覚えると、関連単語も一括で理解しやすくなります。

- 英語: to confuse someone or make them feel perplexed; to be unable to understand or solve something.

- 日本語: 人を困惑させたり混乱させること。または、何かを理解できず、解決に時間がかかること。

- 原形: puzzle

- 三人称単数現在形: puzzles

- 進行形: puzzling

- 過去形: puzzled

- 過去分詞形: puzzled

- 名詞形: puzzle(パズル、謎)

例)“I love solving puzzles.”(パズルを解くのが大好きです。) - 形容詞形: puzzled(困惑している),puzzling(困惑させるような)

例)“Her answer was puzzled.”(彼女の答えは困惑した様子だった。)

例)“It’s a puzzling phenomenon.”(それは不可解な現象だ。) - 語源となる要素: puzzle には明確な接頭語・接尾語がなく、語幹として「puzz-」という部分が考えられますが、由来は明確ではありません(後述の語源参照)。

- puzzle over something

(何かを悩んで考える) - puzzle out the solution

(解決策を解き明かす) - be puzzled by someone’s behavior

(誰かの行動に戸惑う) - puzzle one’s mind

(頭を悩ませる) - a puzzling question

(不可解な質問) - puzzled look

(困惑した表情) - puzzle an audience

(聴衆を当惑させる) - completely puzzled

(全く理解できずに困惑している) - puzzle over the meaning

(意味を考え込む) - puzzle a friend

(友人を困惑させる) - 「puzzle」は困らせるニュアンスがやや強く、「問題を出して難しくさせる」イメージがあります。

- ビジネスやフォーマルな場面、日常会話のどちらでも使えますが、「困惑する」の意味合いが若干カジュアルに感じられる場合もあるので、文脈によって「perplex」や「baffle」を使うこともあります。

他動詞として使う場合

“The problem puzzled me.”(その問題に私は悩まされた。)- 主語が「問題(や人)」で、相手を困惑させる。

自動詞として使う場合

“I am still puzzling over the solution.”(私はまだその解決策について考え込んでいる。)- “puzzle over …” や “puzzle about …”という形で、「考え込む」「模索している」ニュアンスを表す。

可算・不可算について

- 動詞としては可算・不可算の区別はありません。

- 名詞としての “a puzzle”(一つの謎/パズル)、不可算名詞としてはあまり使わず、「Some puzzles are impossible to solve.」(いくつかのパズルは解くのが不可能だ)など、一般的には可算名詞です。

- 動詞としては可算・不可算の区別はありません。

- “This riddle really puzzles me. I can’t figure it out.”

(このなぞ、まじでわからないよ。解けないんだけど。) - “I’ve been puzzling over what to cook for dinner.”

(夕飯に何を作るかずっと考えてるんだ。) - “He looked puzzled when I asked him about his weekend.”

(彼は週末のことを聞かれたとき、困惑した表情をしていた。) - “The new policy has puzzled many employees.”

(その新しい方針は多くの従業員を困惑させた。) - “We’re still puzzling over the best strategy to enter the market.”

(市場に参入するのに最適な戦略を、私たちはまだ検討中です。) - “The client’s feedback puzzled the whole team.”

(顧客からのフィードバックに、チーム全体が首をかしげている。) - “Scientists are puzzled by the sudden change in climate data.”

(科学者たちは気候データの突然の変化に困惑している。) - “The new discovery puzzled researchers for years before they found an explanation.”

(その新発見は、説明が見つかるまで何年もの間研究者たちを悩ませた。) - “They continue to puzzle over the origin of these ancient artifacts.”

(彼らはこれらの古代の工芸品の起源について、引き続き頭を悩ませている。) - confuse(混乱させる)

- 「混乱させる」一般的な言い方。

- “Your explanation just confused me.”(あなたの説明は私を混乱させただけだ。)

- 「混乱させる」一般的な言い方。

- perplex(困惑させる)

- puzzle よりも「戸惑い」を強調し、ややフォーマル。

- “His strange reasoning perplexed everyone.”(彼の奇妙な理屈はみんなを困惑させた。)

- puzzle よりも「戸惑い」を強調し、ややフォーマル。

- baffle(挫折させるほど困惑させる)

- puzzle よりさらに強い意味合いで、「手も足も出ない」感じ。

- “The spy’s coded messages baffled the agents.”(スパイの暗号メッセージは諜報員たちを手も足も出せないほど困惑させた。)

- puzzle よりさらに強い意味合いで、「手も足も出ない」感じ。

- bewilder(途方に暮れさせる)

- 感情面で「途方に暮れる」ニュアンスを含む。

- “The chaotic situation bewildered him completely.”(その混乱しきった状況に、彼は完全に途方に暮れた。)

- 感情面で「途方に暮れる」ニュアンスを含む。

- mystify(不可解にさせる)

- 「何か神秘的に感じさせる」ニュアンスが強い。

- “The magician’s trick mystified the audience.”(マジシャンの手品は観客を不可解な気持ちにさせた。)

- 「何か神秘的に感じさせる」ニュアンスが強い。

- clarify(明確にする)

- 困らせるのではなく、分かりやすくする。

- 困らせるのではなく、分かりやすくする。

- explain(説明する)

- トピックや事柄を理解しやすくする。

- トピックや事柄を理解しやすくする。

- enlighten(啓発する、教える)

- 知識や情報を与えて理解を促進する。

- 発音記号 (IPA): /ˈpʌz.əl/

- アクセント: 最初の音節 “puzz” に強勢

- アメリカ英語とイギリス英語の大きな差はありませんが、アメリカ英語では [ˈpʌz.əl] と [ˈpʌz.əl] をほぼ同じように発音します。イギリス英語でも同様です。

- よくある間違い: “puzzle” の最後に「-le」があることで “pup-pell”のように発音してしまう人がいますが、正しくは「パズル」または「パゾォ」といったイメージに近い発音です。

- スペルミス: “puzzel” や “puzzl” などのミスが多いので注意。

- 同音異義語との混同: 「puzzle」と同じ音を持つ単語は特にありませんが、名詞としての “puzzle” と動詞としての “puzzle” をごっちゃにしないこと。

- TOEIC・英検などでの出題:

- 語彙問題で「困惑させる」系の動詞として選択肢に出る場合があります。

- 文脈から混乱させる意味か、名詞の「パズル(謎)」を表しているのか見分けが必要です。

- 語彙問題で「困惑させる」系の動詞として選択肢に出る場合があります。

- 「パズル」を解くイメージ: 名詞のパズル(ジグソーパズルやクロスワードなど)を思い浮かべると「何かが分からなくて困る」「解こうとして悩む」イメージが鮮明になります。

- 音とつづり: “zzz” の音で「頭がズズズ…と悩まされる」イメージをリンクさせると覚えやすいです。

- 学習テクニック: 類義語(confuse, perplex, baffle)と合わせて例文を作り、ニュアンスの違いを整理すると記憶が定着しやすいでしょう。

- 現在形: enroll / enrolls

- 過去形: enrolled

- 過去分詞形: enrolled

- 現在分詞形: enrolling

- 接頭語 “en-”: 「中に」「…化する」といった意味合いを持つ接頭語。

- 語幹 “roll”: 「名簿(ロール)」「巻く」などの意味。本来は「名簿に登録する」というニュアンス。

- enrollment (名詞): 登録、入学、加入

- enrollee (名詞): 登録者、加入者

- enroll in a course(講座に登録する)

- enroll at a university(大学に入学する)

- enroll for a membership(会員登録する)

- enroll in a program(プログラムに参加申し込みをする)

- enroll in a gym(ジムに入会する)

- re-enroll(再登録する)

- enroll online(オンラインで登録する)

- enroll new employees(新入社員を登録する・雇用手続きをする)

- enroll in a seminar(セミナーに参加申し込む)

- enroll at an academy(アカデミーに入学する)

- 少しフォーマル: 申請書類への正式な登録や、大学・団体への入会手続きなど、改まったシーンで用いられることが多いです。

- 日常会話やビジネス会話、正式文書など幅広く使えますが、カジュアルに「サッと登録する」イメージなら “sign up” と言うことも多いです。

- イギリス英語では “enrol” とつづることが多いので、文書で英米どちらのスタイルを使うのか注意が必要です。

- 他動詞として「(人を)登録させる」という使い方も可能ですが、一般的には「~に登録する」のように 自動詞的に “enroll (in/at/for)…” で用いられることが多いです。

- 前置詞 “in” と組み合わせて “enroll in + 名詞(コース・プログラムなど)” の形をとります。

- 書き言葉でも話し言葉でも使えますが、ビジネス文書などでは「enroll in our services」などのようにフォーマルさを出す場合に多用されます。

“I decided to enroll in a yoga class to stay healthy.”

(健康を保つためにヨガのクラスに登録することにしたよ。)“Have you enrolled in the new gym yet?”

(新しいジムにはもう入会した?)“My sister is planning to enroll in a cooking workshop next month.”

(妹は来月、料理教室に申し込む予定です。)“We encourage all employees to enroll in the leadership training.”

(全従業員にリーダーシップ研修への申し込みを奨励しています。)“New hires must enroll in the company’s benefits program within 30 days.”

(新入社員は30日以内に会社の福利厚生プログラムに登録しなければなりません。)“I suggest you enroll in the professional development course for project managers.”

(プロジェクトマネージャー向けの能力開発コースに登録するのをお勧めします。)“Students are required to enroll in at least three core subjects per semester.”

(学生は学期ごとに少なくとも3つの必修科目を履修登録しなければなりません。)“To conduct research, you need to enroll in the graduate program first.”

(研究をするには、まず大学院プログラムに入学する必要があります。)“He decided to enroll in a master’s course to further his studies.”

(彼は勉強をさらに深めるために修士課程に進学を決めました。)- register(登録する)

- “enroll” よりも一般的。イベントやサイトへ簡単に登録するだけでも “register” が使われます。

- “enroll” よりも一般的。イベントやサイトへ簡単に登録するだけでも “register” が使われます。

- sign up(申し込む)

- カジュアルな表現。日常会話で「とりあえず申し込む」のニュアンスが強いです。

- カジュアルな表現。日常会話で「とりあえず申し込む」のニュアンスが強いです。

- join(加入する、参加する)

- グループやクラブなどに参加するときに幅広く使えるシンプルな動詞。

- グループやクラブなどに参加するときに幅広く使えるシンプルな動詞。

- withdraw(取り下げる)、drop out(途中でやめる)

- 「辞退する」「退会する」などの意味合いで、enroll していたものを取り下げる・脱退するイメージです。

- 「辞退する」「退会する」などの意味合いで、enroll していたものを取り下げる・脱退するイメージです。

- IPA:

- アメリカ英語: /ɪnˈroʊl/ または /ɛnˈroʊl/

- イギリス英語: /ɪnˈrəʊl/ または /ɛnˈrəʊl/

- アメリカ英語: /ɪnˈroʊl/ または /ɛnˈroʊl/

- アクセント: “en-roll” の後半 “roll” にストレスが置かれます。

- よくある間違い: 語末の “-l” が弱くなったり、イギリス英語表記 “enrol” とのスペル混乱が起きやすいです。

- スペルミス: “enroll” (米) と “enrol” (英) の違いに注意。また “enroll” を “enrolle” と綴ってしまうミスもあります。

- 巻き舌になりすぎない: “roll” の発音に引っ張られて “en-roool” のように伸ばしすぎると不自然です。

- TOEICや英検: ビジネスや学校手続きの文脈で出題される可能性が高い単語です。「社員を enroll させる」「コースに enroll する」などの例文に注意するとよいでしょう。

- “enroll” = “en”(中に)+ “roll”(名簿) → “名簿の中に名前を入れる” というイメージで覚える。

- イメージとしては「リストや名簿に名前を記入して中に入る」感覚。視覚的に「紙に書き込む」場面を思い浮かべると定着しやすいです。

- “sign up” や “register” と一緒にセットで覚えておくと、さまざまな場面で使い分けがしやすくなります。

- 単数形: rider

- 複数形: riders

- 「ride」(動詞): 乗る

- 「riding」(動名詞・形容詞): 乗ること / 乗っている

- B1 (中級): 身近な話題として「乗り物に乗る」「乗る人」という概念を学ぶ段階で登場し得る単語です。

- 語幹: ride (乗る)

- 接尾語: -er (~する人を表す)

- ride (動詞):乗る

- riding (動名詞・形容詞):乗っている、乗ること

- riderless (形容詞):乗り手のいない

- “motorbike rider” (オートバイに乗る人)

- “horse rider” (馬に乗る人)

- “bicycle rider” (自転車に乗る人)

- “passenger and rider” (乗客と乗り手)

- “rider’s license” (ライダー免許)

- “skilled rider” (熟練したライダー)

- “rider safety gear” (ライダーの安全装備)

- “expert rider” (熟練ライダー)

- “first-time rider” (初めて乗る人)

- “rider community” (ライダーコミュニティ)

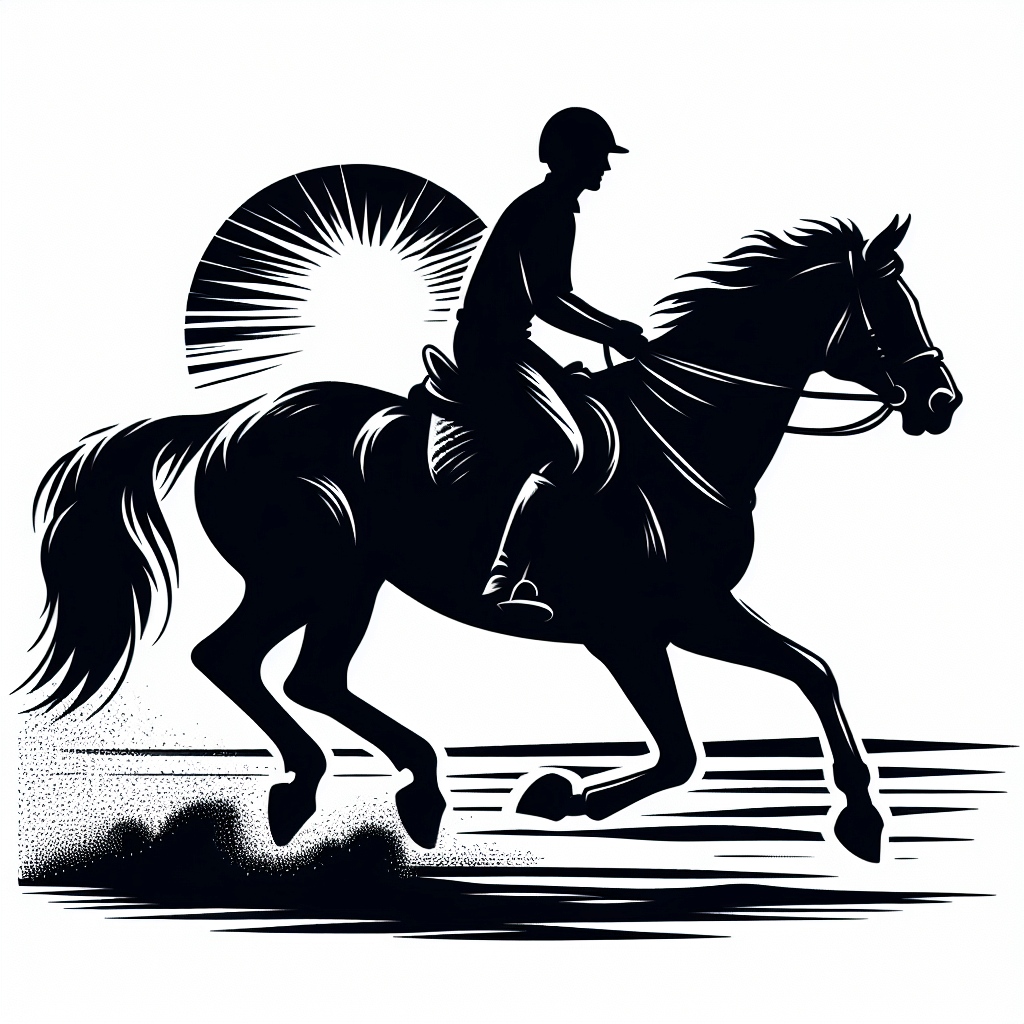

- 「rider」の元になっている「ride」は、古英語の “rīdan” に由来し、「乗って移動する」という意味を持ちます。

- 「-er」はラテン語・古フランス語などを経て英語に定着した接尾語で、「~する人・もの」を表します。

- 歴史的には、特に「馬に乗る人」を指す場合に多く使われてきましたが、現代では自転車やバイクなど、あらゆる乗り物の「乗り手」を指せるようになっています。

- カジュアル・フォーマルどちらでも使えます。

- バイク乗り、馬乗りなど専門性を示す場合にも広く一般的に使う単語です。

- 「騎手」(jockey) と比べると、「rider」はより広い乗り手全般を指し、スポーツ的・日常的な場面にも適用されます。

- 「rider」は可算名詞です。単数形・複数形で使い分けます。

- 基本的には「a rider」(単数) / 「riders」(複数) の形で使われます。

- 他動詞・自動詞の区別はありません。名詞として「誰がライダーなのか」を明確に示す場合に用いられます。

- “He is a skilled rider.” (彼は熟練の乗り手だ)

- “The rider fell off the bike.” (そのライダーはバイクから落ちました)

“I saw a rider doing tricks on his bike at the park.”

(公園でライダーが自転車で曲乗りしているのを見たよ。)“Are you a confident rider, or do you get nervous in traffic?”

(あなたは運転に自信がある方、それとも交通量が多いと緊張するタイプ?)“I need a new helmet for motorcycle riding; I’m a daily rider.”

(毎日バイクに乗るから、新しいヘルメットが必要なんだよね。)“All riders must adhere to the company’s safety protocols.”

(すべてのライダーは、会社の安全規定に従わなければなりません。)“The insurance covers any rider on the company’s delivery bikes.”

(保険は、会社の配達バイクに乗るすべてのライダーをカバーします。)“We provide thorough training for new riders before dispatching them.”

(私たちは新人ライダーを派遣する前に、徹底したトレーニングを行います。)“The physiological demands on an endurance rider differ significantly from those on a sprint rider.”

(持久系ライダーにかかる生理学的負担は、スプリント系ライダーのそれと大きく異なる。)“In equestrian sports, the rider’s posture heavily influences the horse’s performance.”

(馬術競技では、ライダーの姿勢が馬のパフォーマンスに大きく影響する。)“Researchers examined the aerodynamic profile of a rider on a racing bicycle.”

(研究者たちはレーシングバイクのライダーの空気力学的プロファイルを調査した。)- “jockey” (ジョッキー)

- 主に競馬で馬を操る「騎手」を指す。スポーツ・競技の文脈で使われる。

- 主に競馬で馬を操る「騎手」を指す。スポーツ・競技の文脈で使われる。

- “driver” (運転手)

- 車などの運転をする人。自動車やバスの「運転手」を意味する。

- 車などの運転をする人。自動車やバスの「運転手」を意味する。

- “motorcyclist” (オートバイの運転者)

- 「rider」よりもバイク特化した表現。

- 「rider」よりもバイク特化した表現。

- 「rider」の直接的な反意語はあまりありませんが、乗り物に「乗らない人」という意味なら “pedestrian” (歩行者) が対応することがあります。

- IPA: /ˈraɪ.dər/ (アメリカ英語), /ˈraɪ.də/ (イギリス英語)

- アクセント(強勢)は最初の音節 “raɪ” に置かれます。

- アメリカ英語では「ライダー」の “r” がしっかり発音される一方、イギリス英語では語末の “r” が弱めに発音 (あるいはほとんど発音されない) です。

- 「レイダー」/ˈreɪ.də(r)/ や「リーダー」/ˈliː.də(r)/ などと混同しないように注意が必要です。

- スペルミス:”rider” を “rider” 以外の “rider” からの変化形と混同しないように

- 例: “rider” と “rider’s” (ライダーの) は所有形のアポストロフィーのつけ忘れなどに注意。

- 例: “rider” と “rider’s” (ライダーの) は所有形のアポストロフィーのつけ忘れなどに注意。

- 同音異義語との混同はあまりありませんが、“raider” (襲撃者) と間違えないようにしましょう。

- 英検やTOEICなどで頻出というわけではありませんが、ライダーを表す文章題やイラスト問題などで出る可能性があります。

- 「ride」が「乗る」だから「rider」は「乗る人」 = 「乗り手」。

- 「-er」は人を表わす定番の接尾語として覚えておくと便利です。(runner, driver, speakerなど)

- イメージ:バイクに乗っている人、馬に乗っている人などを思い浮かべると「rider」が記憶に残りやすいです。

thoroughly

thoroughly

解説

徹底的に,完ぺきに,全く

thoroughly

以下では、副詞「thoroughly」について、できるだけ詳細に解説していきます。

1. 基本情報と概要

◼︎ 単語

thoroughly

◼︎ 品詞

副詞 (adverb)

◼︎ 英語での意味

・completely, in a detailed and careful way

◼︎ 日本語での意味

・「完全に」「徹底的に」「入念に」

「 全体を漏れなく・丁寧に実行する、あるいは余さず全部やりきる、というニュアンスの単語です。日常会話でも正式な場面でもよく使われ、丁寧さや徹底さを強調するときに役立ちます。」

◼︎ 活用形

◼︎ CEFRレベルの目安

B2(中上級): 語彙力がそこそこついてきた学習者が、深い意味合いを表現するときに使うことが多い単語です。

2. 語構成と詳細な意味

◼︎ 語構成

◼︎ 派生語や類縁語

◼︎ よく使われるコロケーション(10例)

3. 語源とニュアンス

◼︎ 語源

◼︎ ニュアンス・使用時の注意点

4. 文法的な特徴と構文

◼︎ 一般的な構文例

◼︎ 使用シーン

◼︎ 文法的ポイント

5. 実例と例文

以下、日常会話・ビジネス・学術的な文脈の3つの場面ごとに3例ずつ示します。

1) 日常会話の例文

2) ビジネスシーンの例文

3) 学術的・アカデミックな例文

6. 類義語・反意語と比較

◼︎ 類義語 (Synonyms)

これらは「全面的にやりきる」という点では似ていますが、“thoroughly” は特に「丁寧・入念に隅々まで」というニュアンスが強く、細部にわたる徹底性を強調します。

◼︎ 反意語 (Antonyms)

7. 発音とアクセントの特徴

◼︎ 発音記号 (IPA)

◼︎ アクセントの位置

◼︎ よくある発音の間違い

8. 学習上の注意点・よくある間違い

9. 記憶に残るヒントやイメージ

以上が、副詞「thoroughly」の詳細解説です。書く・話す際に「完全に」「徹底的に」「念入りに」と伝えたいときに、ぜひ活用してみてください。

徹底的に,完ぺきに,全く

protective

protective

解説

保護の,保護する;(…を)保護する《+toward+名》

protective

1. 基本情報と概要

単語: protective

品詞: 形容詞 (adjective)

意味(英語): Providing or intended to provide protection

意味(日本語): 「保護を与える」「守るための」という意味です。相手や自分の持ち物などを大事に守ろうとするようなニュアンスを持った形容詞です。

例:「彼/彼女はとても保護的だ」という場合、しばしば「大事に思うがあまり、過剰に守ろうとしている」ようなニュアンスを含みます。

活用形

形容詞としての一般的な比較級・最上級は以下のようになります。

他の品詞形

CEFRレベル: B2(中上級)

保護、守るといった文脈で使いますが、抽象的にも「過保護」「保護的な構え」などにも使えるため、やや抽象度が高い単語です。

2. 語構成と詳細な意味

語構成

「protective」は、「守る」の意味をもつ「protect」に、形容詞化する接尾辞「-ive」が付いた形です。

他の単語との関連性

よく使われるコロケーション(共起表現)10選

3. 語源とニュアンス

語源

ニュアンスと使用時の注意点

4. 文法的な特徴と構文

文法上のポイント

イディオムや構文例

5. 実例と例文

5.1 日常会話での例文

5.2 ビジネスでの例文

5.3 学術的な文脈での例文

6. 類義語・反意語と比較

類義語 (Synonyms)

反意語 (Antonyms)

7. 発音とアクセントの特徴

発音記号(IPA)

アクセント位置: 2つ目の音節 “-tec-” にアクセントがあります。

よくある発音の間違い:

8. 学習上の注意点・よくある間違い

9. 記憶に残るヒントやイメージ

以上が、形容詞「protective」の詳細解説です。しっかりと「守る/保護する」イメージとセットで覚えると実生活やビジネス文脈でも使いやすくなります。

保護の,保護する;(…を)保護する《+toward+名》

abide

abide

解説

とどまる,残る /《決定などに》従う《by ...》 / 《否定文・疑問文で》…をがまんする,に耐える

abide

1. 基本情報と概要

単語: abide

品詞: 動詞 (verb)

意味(英語):

意味(日本語):

「abide」は主に「守る」「従う」という文脈で “abide by 〜” の形でよく使われる単語です。また「とどまる」「続く」の意味を持つやや文語的・古風な動詞として使われることもあります。日常会話では「我慢できない、耐えられない」と言いたいときに「can’t abide 〜」の形で見かける場合もあります。

活用形:

他の品詞形:

CEFRレベル (目安): B2(中上級)

実際の会話ではそこまで頻出ではありませんが、学習者にとってルールや決定に「従う」という意味で “abide by” は重要な熟語表現。少し上のレベル向きです。

2. 語構成と詳細な意味

ただし「abide」は古英語からの単語であり、はっきりとした接頭語・接尾語・語幹の分解は分かりにくい単語です。

よく使われるコロケーション(共起表現)・フレーズ(10個)

3. 語源とニュアンス

語源:

「abide」は古英語の “ābīdan” (a- + bīdan「待つ」) に由来し、「とどまる」「続ける」「待ち続ける」というニュアンスを持っていました。

徐々に「留まる」→「規則や状況に留まり続ける」→「我慢・耐える」→「従う」といった意味が派生していった形になります。

ニュアンスや注意点:

4. 文法的な特徴と構文

5. 実例と例文

(1) 日常会話での例文

(2) ビジネスでの例文

(3) 学術的な文脈での例文

6. 類義語・反意語と比較

類義語 (Synonyms)

反意語 (Antonyms)

7. 発音とアクセントの特徴

8. 学習上の注意点・よくある間違い

9. 記憶に残るヒントやイメージ

以上が “abide” の詳細な解説です。特に「abide by」という熟語はビジネスや法的文脈でしばしば目にする重要フレーズなので、ぜひセットで覚えてみてください。

(ある状態に)とどまる;残る

住む

《決定などに》従う《by ...》

《まれ》…'を'じっと待つ

《否定文・疑問文で》…'を'がまんする,‘に'耐える

overpay

overpay

解説

【動/他】〈人〉に多く払い過ぎる / 〈金額〉を余分に払い過ぎる

overpay

1. 基本情報と概要

単語: overpay

品詞: 動詞 (他動詞/自動詞として使うことが多い)

意味(英語): to pay more money than necessary or expected

意味(日本語): 必要以上に支払う、払いすぎること

「必要以上にお金を支払ってしまう」というニュアンスで、たとえば、 過剰に料金を払ってしまったり、相手に給料を払いすぎたりするときに使われる単語です。

主な活用形

他の品詞形

CEFRレベルの目安

2. 語構成と詳細な意味

語構成

派生語・関連語

よく使われるコロケーション(共起表現)10選

3. 語源とニュアンス

語源

ニュアンス・使用上の注意

4. 文法的な特徴と構文

一般的な構文

使用シーン

5. 実例と例文

(1) 日常会話での例文

(2) ビジネスシーンでの例文

(3) 学術的/専門的な文脈での例文

6. 類義語・反意語と比較

類義語

反意語

7. 発音とアクセントの特徴

8. 学習上の注意点・よくある間違い

9. 記憶に残るヒントやイメージ

「overpay」は、日常でもビジネスでも使いやすい単語です。金銭のやりとりがあるシーンで「うっかりしすぎた」ニュアンスを出したいときに便利なので、ぜひ覚えておきましょう!

〈人〉‘に'多く払い過ぎる

〈金額〉‘を'余分に払い過ぎる

reschedule

reschedule

解説

【動/他】を延期する;を変更する;の返済を延期する

reschedule

1. 基本情報と概要

単語: reschedule

品詞: 動詞 (他動詞)

活用形:

他の品詞例:

CEFRレベルの目安: B2 (中上級)

2. 語構成と詳細な意味

「reschedule」は、もともとのスケジュールを一度リセットして、新しい日程を設定するイメージをもった単語です。

関連コロケーション・フレーズ(10個)

3. 語源とニュアンス

ニュアンス・使用時の注意点

4. 文法的な特徴と構文

5. 実例と例文

日常会話 (3例)

ビジネス (3例)

学術的・フォーマル (3例)

6. 類義語・反意語と比較

類義語

反意語

7. 発音とアクセントの特徴

8. 学習上の注意点・よくある間違い

9. 記憶に残るヒントやイメージ

以上が「reschedule」の詳細解説です。ビジネスや日常生活で日程変更はよくあることですので、使いこなせるように練習してみてください。

《予定・日程など》を延期する;を変更する

《借金》の返済を延期する;返済予定を組み換える

flexibility

flexibility

解説

柔軟性,しなやかさ;適応性,融通性

flexibility

1. 基本情報と概要

単語: flexibility

品詞: 名詞(不可算名詞として使われることが多い)

「flexibility」は、物理的に曲げやすい、伸びやすいといった意味にも使われますが、そこから派生して「状況に合わせて対応を変えられる柔軟さ、対応力」といったニュアンスでも使われます。

たとえば、「スケジュールに融通をきかせる柔軟性」や「考え方を柔らかくする適応力」といった場面でよく使われます。

活用形・関連品詞

CEFRレベルの目安

2. 語構成と詳細な意味

語構成

したがって「flexible(曲げられる、柔軟な)」という形容詞に、名詞化の接尾語 “-ity” をつけて「flexibility(柔軟性)」となっています。

関連語やコロケーション

以下は「flexibility」と一緒によく使われる表現(コロケーション)です(太字がコロケーション)。カッコ内は日本語訳です。

3. 語源とニュアンス

4. 文法的な特徴と構文

5. 実例と例文

5.1 日常会話での例文

5.2 ビジネスでの例文

5.3 学術的な文脈での例文

6. 類義語・反意語と比較

類義語(Synonyms)

反意語(Antonyms)

「inflexibility」は「柔軟性がない」ことの直接的な反対語となります。

7. 発音とアクセントの特徴

8. 学習上の注意点・よくある間違い

9. 記憶に残るヒントやイメージ

以上が「flexibility」の詳細な解説です。柔軟性や適応力を表す重要な名詞なので、ビジネス、日常、学術など幅広い文脈で活用してみてください。

柔軟性,しなやかさ;適応性,融通性

puzzle

puzzle

解説

〈他〉の頭を悩ませる,を困らせる / 〈自〉頭を悩ませる,考え込む

puzzle

動詞「puzzle」を徹底解説

1. 基本情報と概要

単語: puzzle

品詞: 動詞 (主に他動詞として使われるが、自動詞として用いられる場合もある)

CEFRレベルの目安: B2(中上級)

意味(英語・日本語)

「puzzle」は「(人)を混乱させる」「悩ませる」「困らせる」という意味で使われます。日常会話でも、複雑な問題に直面して「どうしたらいいかわからない!」といった気持ちを表すうえでよく使われる単語です。

主な活用形

他品詞形

2. 語構成と詳細な意味

語構成

よく使われるコロケーション(共起表現)や関連フレーズ 10選

3. 語源とニュアンス

語源

「puzzle」のはっきりとした語源には諸説あります。16世紀頃の英語で “pose” (問題を出す)などと関連があるとされ、語の混成(複数単語が合わさった)によって生まれた可能性があります。

ニュアンス・使用時の注意点

4. 文法的な特徴と構文

5. 実例と例文

日常会話で使われる例文(3つ)

ビジネスシーンで使われる例文(3つ)

学術的な文脈で使われる例文(3つ)

6. 類義語・反意語と比較

類義語

反意語

7. 発音とアクセントの特徴

8. 学習上の注意点・よくある間違い

9. 記憶に残るヒントやイメージ

以上が動詞「puzzle」の詳細な解説です。困らせたり、悩ませたりするイメージをしっかり押さえながら、さまざまな文脈で使いこなしてください。

〈難問が〉〈人〉‘の'頭を悩ませる,を困らせる

(…について)〈頭〉をひねって考える《+名+about(over)+名》

(…に)頭を悩ませる,(…を)頭をひねって考える,考え込む《+about(as to, over)+名》

〈人〉‘の'氏名を名簿に記入する;〈人〉‘を'入会させる,入学させる,兵籍に入れる / 〈氏名〉‘を'名簿に記入する / 入会する,入学する,入隊する

ヒント

答え:e * * * * l

enroll

enroll

解説

〈人〉‘の'氏名を名簿に記入する;〈人〉‘を'入会させる,入学させる,兵籍に入れる / 〈氏名〉‘を'名簿に記入する / 入会する,入学する,入隊する

enroll

1. 基本情報と概要

単語: enroll

品詞: 動詞 (Verb)

活用形:

※ イギリス英語では “enrol” とつづることが多く、活用形も “enrols”, “enrolled”, “enrolling” となります。

英語での意味:

“to officially register or enter (someone) as a member, student, or participant of an institution or program”

日本語での意味:

「公式に登録すること」「入学・入会・加入すること」を表します。大学や講座、クラブなどに参加する際に「登録して名簿に加わる」というニュアンスです。日常会話でもビジネスの場面でも、何かに正式に申し込む・名簿に記入するというシチュエーションで使われます。

CEFRレベルの目安: B2(中上級)

・身近な話題から専門的な話題まで、それなりに幅広く英語を理解できる人が扱う語彙として位置づけられます。

2. 語構成と詳細な意味

関連・派生語

よく使われるコロケーションや関連フレーズ(10個)

3. 語源とニュアンス

語源: 古フランス語の enroller から来ており、en-(中に)+ roller(巻物、名簿)という意味合いがあります。リスト(名簿)に名前を書き込むイメージです。

ニュアンス・使用時の注意点:

4. 文法的な特徴と構文

5. 実例と例文

(1) 日常会話での例文

(2) ビジネスシーンでの例文

(3) 学術的/アカデミックな文脈での例文

6. 類義語・反意語と比較

類義語

反意語

7. 発音とアクセントの特徴

8. 学習上の注意点・よくある間違い

9. 記憶に残るヒントやイメージ

以上が enroll の詳細解説です。大学や講座に「登録する」「入学する」といったニュアンスで日常生活からビジネスシーン、アカデミックな場面まで幅広く利用できる便利な動詞です。ぜひ使い方をしっかり覚えてみてください。

入会する,入学する,入隊する

〈人〉‘の'氏名を名簿に記入する;〈人〉‘を'入会させる,入学させる,兵籍に入れる

〈氏名〉‘を'名簿に記入する

rider

rider

解説

(馬などに)乗る人,乗り手 / (契約書などの)追加条項,補足条項

rider

1. 基本情報と概要

英単語: rider

品詞: 名詞 (countable noun; 可算名詞)

意味(英語): A person who rides a vehicle or animal.

意味(日本語): 乗り物や動物に乗る人、または乗り手。

「rider」は、人がバイクや自転車、馬などに乗る様子や、乗り手そのものを表す単語です。たとえばバイクに乗る人なら「バイクライダー」、馬に乗る人なら「騎手」のように使います。主に「乗り物や動物に乗っている人」を表現したいときに使います。

活用形

英語の名詞なので活用は数(単数・複数)のみです。動詞ではないので時制変化はありません。

他の品詞になった時の例

CEFRレベルの目安

2. 語構成と詳細な意味

語構成

「ride」に「-er」が付いて「乗る人」を意味する名詞になっています。

他の単語との関連性

よく使われるコロケーションや関連フレーズ 10選

3. 語源とニュアンス

ニュアンス・使用時の注意

4. 文法的な特徴と構文

よくある構文・イディオム

5. 実例と例文

日常会話 (カジュアル)

ビジネス (ややフォーマル)

学術的・専門的 (少し硬めまたは特化した文脈)

6. 類義語・反意語と比較

類義語

反意語

7. 発音とアクセントの特徴

よくある発音の間違い

8. 学習上の注意点・よくある間違い

9. 記憶に残るヒントやイメージ

以上が名詞「rider」の詳細な解説です。

(馬などに)乗る人,乗り手

(契約書などの)追加条項,補足条項

TOEIC英単語(TSL)

TOEICの頻出英単語です。

基礎英単語と合わせて覚えることで、TOEICに出る英単語の9割をカバーします。

この英単語を覚えるだけで、英文の9割は読めるようになるという話【NGSL,NAWL,TSL,BSL】

外部リンク

キー操作

最初の問題を選択する:

Ctrl + Enter

解説を見る:Ctrl + G

フィードバックを閉じる:Esc

問題選択時

解答する:Enter

選択肢を選ぶ:↓ or ↑

問題の読み上げ:Ctrl + K

ヒントを見る: Ctrl + M

スキップする: Ctrl + Y